こんにちは、もっちです。

今回の記事では、子育ての中で大変な時期である『思春期』について、筆者がこれまでの仕事を通して感じてきたことや、その大切さについて解説したいと思います。

子育ての大変な時期、『思春期』ってどんな時期?

ここではまず、思春期とはどんな時期なのか、何が大変なのかを見ていきたいと思います。

『思春期』とは?

思春期って、何歳から始まりますか?

うちの子はもう、思春期に入っているっていうことでしょうか

これまでお会いしてきた親御さんから、上記のようなことを問われたことがあります。

中学生、高校生のお子さんのおられる親御さんたちからの質問でした。

思春期の時期について、心理臨床学辞典(日本心理臨床学会 編)では、以下のように記されています。

思春期は児童期のあとに位置付けられる発達段階であり、第二次性徴とよばれる性的成熟などの身体発達を指標に考えることが多い。そのため、始まりは小学校高学年から中学生まで、終わりは中学生から高校生くらいまでと考えるのが一般的である。

もちろん、個人差はありますので、一概に「11歳(高学年)から始まって、今、中学生であるあなたのお子さんは思春期真っ只中で、高校を卒業する頃には思春期が終わるでしょう」とは言えません。

また、思春期に生じる変化は心理発達、対人関係など、様々な面でも生じてきます。

身体的変化だけを見て思春期が始まった・終わったと言い切ることもできないのです。

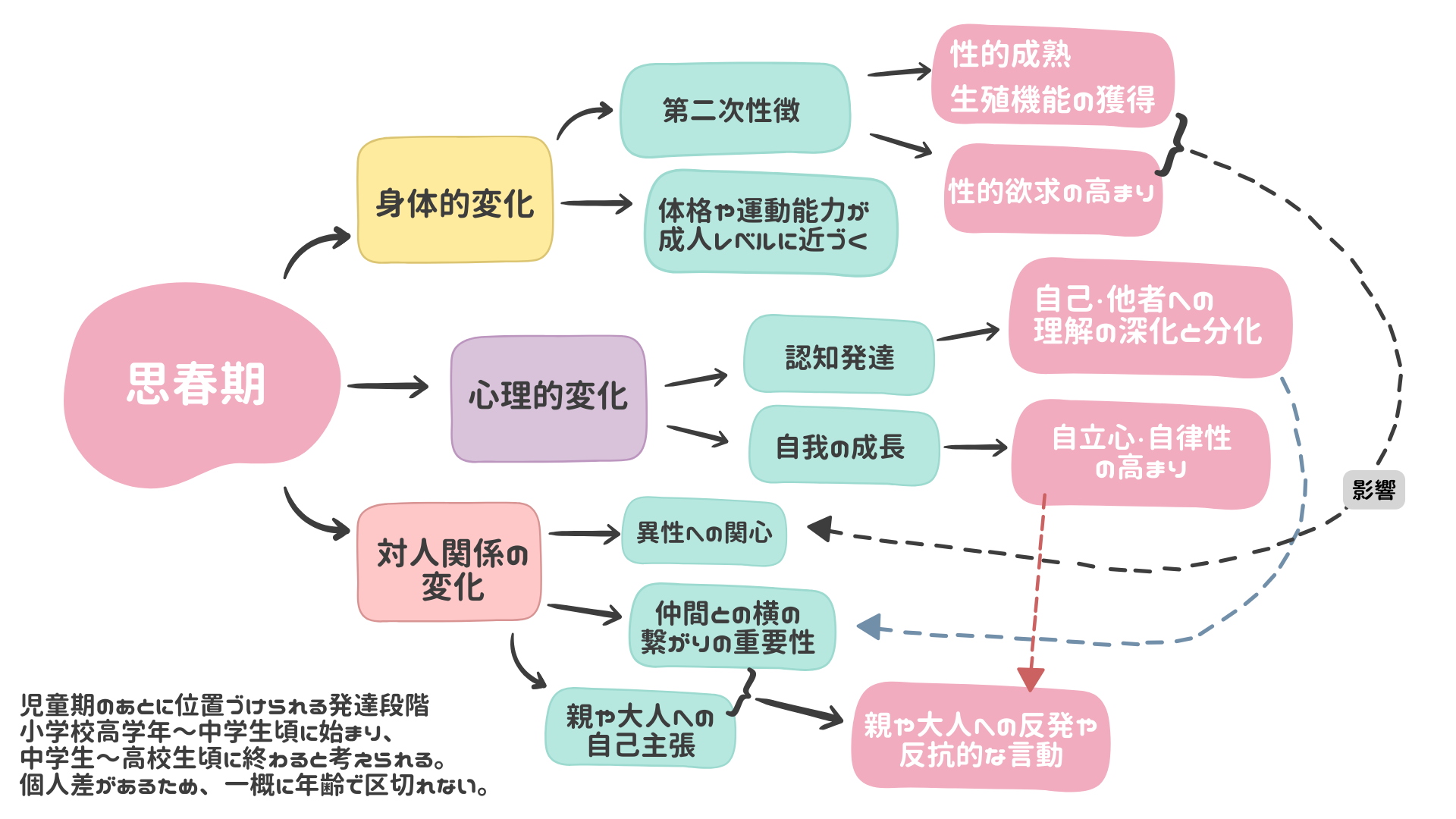

これらのことを踏まえ、思春期についてまとめると、以下のような図になります。

このような身体的・心理的な変化が起こることから、子ども自身も戸惑いや葛藤を感じ、親の方も当惑し悩むことが多くなります。

筆者に対し、はじめの質問をされた親御さんたちは当時、子育てが大変で、お子さんとご自身(または配偶者)の関係が上手くいかないと悩んでおられました。

思春期の子育てで何が大変なのか?

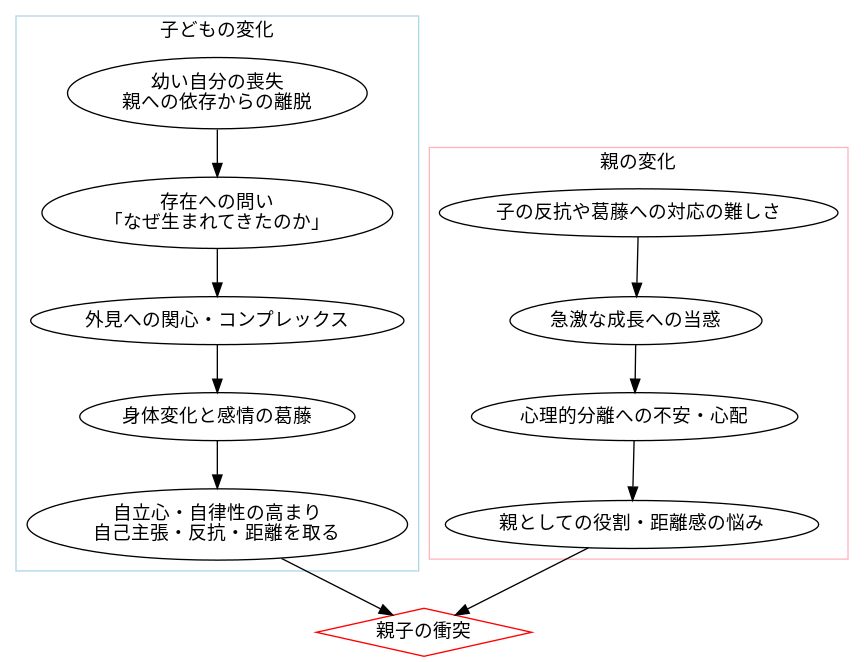

心身の急激な変化が生じるこの時期は、子どもはそれまで親や大人に依存しきっていた自分、幼い自分を喪失する時期でもあり、自らの「生」を考えるようになります。

また、他者の目を気にして外見が重大な関心事になったり、心理的変化から生じる感情などへの葛藤を抱えたりもします。

子どもだけではなく、親もまた、適切な距離感が分からなかったり、どこまで手出し・口出しして良いのかと親としての役割に悩むことも増えていきます。

そうした変化を経験する中で、互いに激しい感情が表出し、衝突することもしばしばです。

※上図は一例であり、必ずこのように変化するというものではありません。

ところで、思春期に生じる心身の変化について記述されている研究論文や書籍は数多あり、学校でも、保健体育の授業で学ぶ機会があります。知識を得る機会を、私達はもっているのです。

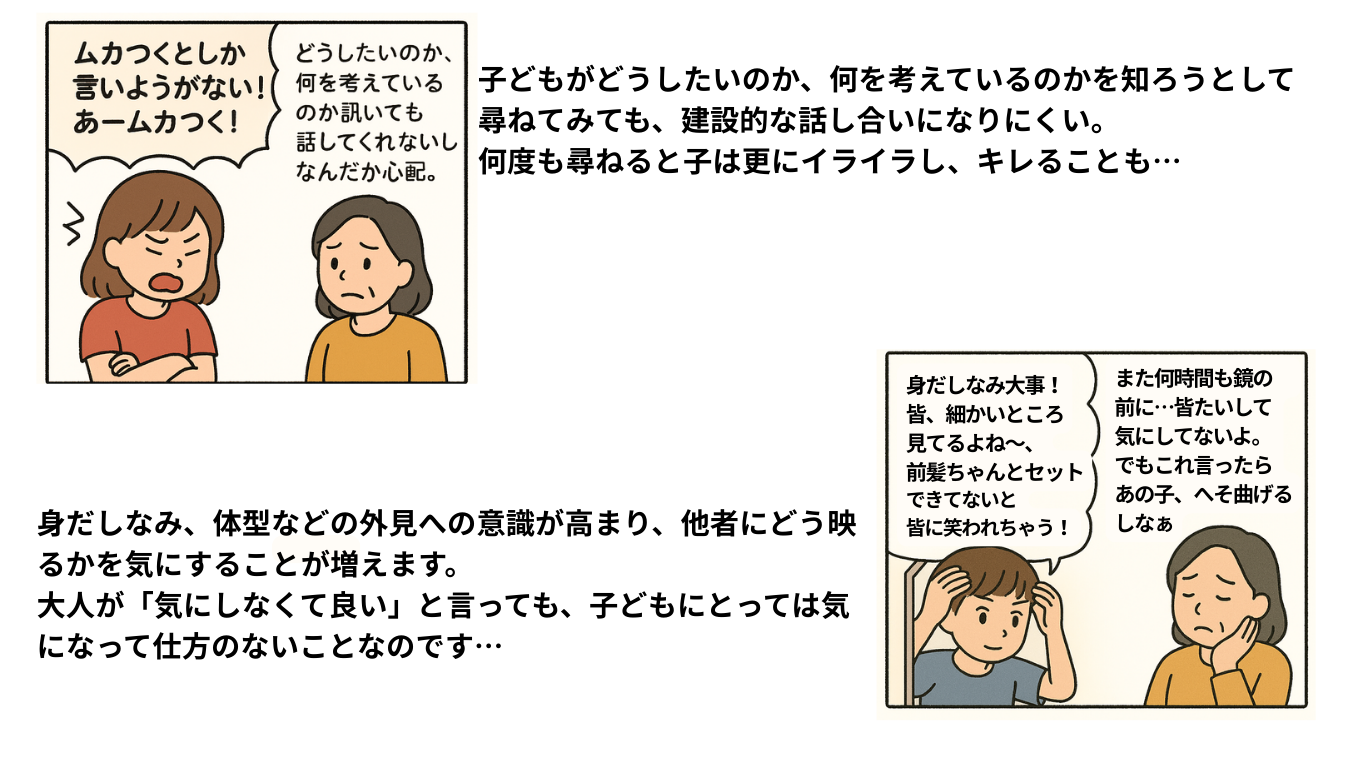

例えば、下図のようなシーンには、「あるある」と頷かれる方も多いのではないでしょうか。

思春期とはこういうことが起こるのだと、私達はよく知っています。

思春期とはこういうことが起こるのだと、私達はよく知っています。

しかし、実際に思春期に直面すると、どのように扱ってよいのかが分からず、親も子も、話し合えば分かりあえるという次元には居ないことが多いです。

それはなぜなのでしょうか。

- 思春期の過程や葛藤には個人差があり、「こうなれば正解」という答えはない

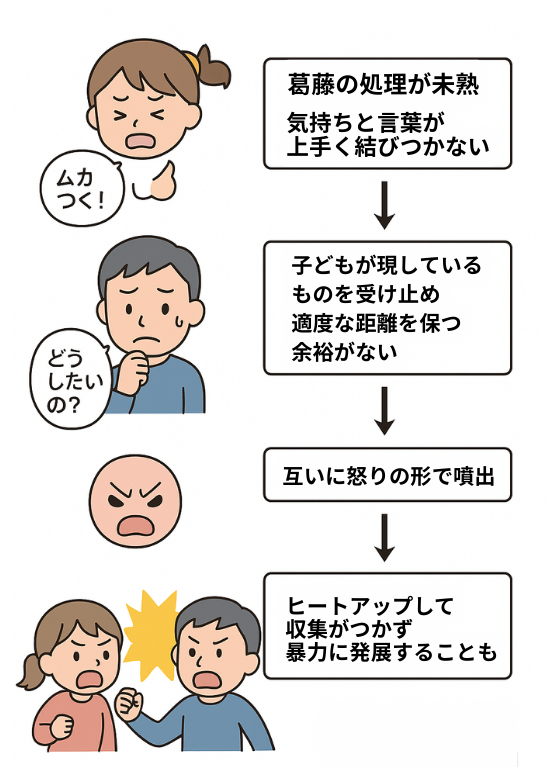

- その時期に生じる変化や葛藤、感情などは必ずしも言語化できるとは限らない

ということが影響し、なかなか簡単にはいかないものと考えられます。

親が感じる子どもの変化への戸惑いや心配、不安もまた、同様です。

言葉にできないもどかしさやイライラに拍車がかかり、時に暴力にまで発展するケースもあります。

このようなケースでは、「子どもが小さい頃はこんなことなかった」、「小学生の頃はよく言うことを聞くし、何でも話してくれる子だった」といったことが語られることが珍しくありません。

思春期の大変さは、子どもの変化だけではなく、子が親の統制から離れていくことに耐えられない、心の準備ができていない親側の葛藤も影響していることがあります。

親にとって、思春期とは、子どもが自立していく過程で適度な距離感を保つ、心配しつつも手や口を出さずに見守るこが必要な時期とも言えます。

しかし、子どもの様子を見ながら必要なときには軌道修正のために子どものやろうとすることを止めたり、諭したりすることも大事です。

子どもを信じて見守ることと、必要時には手助けする(物理的・心理的)ことのバランスは、こうすれば間違いないというような筋道はなく、双方が試行錯誤しながら手探りでやっていくしかありません。

そのためには膨大なエネルギーと忍耐力が必要であり、心身ともに疲弊してしまうこともあります。

そういったことから、思春期は子育ての中でも大変な時期と考えられるのです。

思春期の大切さ

そんなに大変なら、いっそ、思春期なんてなければ良いのに。

そんなふうに思う方もいるでしょう。

しかし、思春期の経過、経験はとても大切なものでもあります。

ここでは、なぜ思春期が大切であるのかを解説します。

思春期はただ反抗しているだけではない

思春期は第二反抗期とも言われます。

親や大人に反抗することもありつつ、精神的な自立を目指し、親と対等な一人前の人間として扱われたいという欲求から自身の価値観やアイデンティティを確立しようとする時期です。

| 思春期の第二反抗期の特徴 |

|

| 第二反抗の本質(主題) |

|

| 葛藤と学びのプロセス |

|

これらの経験は、その後の本人の人生に大きく影響するものとなります。

そして、『適度に守られながら』、『失敗も経験しながら』というところが肝です。

最初から自分にとって必要なものがわかり、これからどんなふうに生きていくかを決めるために必要な材料が揃っているなんていうことはなく、いろんなことを試しながら、確かめながら進んでいくしかありません。

そうする中で、時には挫折を味わい、失敗したと感じ、模索して遠回りしてきたように感じます。

これらの経験は、以下の点から、ネガティブな側面ばかりではありません。

|

親心として、我が子につらい経験をしてほしくない、しんどい思いをしてほしくないと考えることは、おかしなことではありません。

しかし、ある程度は子ども自身がしんどいことや失敗を経験していないと、自分で回復・修復していく力や、他者の立場を想像して考える力などがうまく育たないこともあるのです。

「こうすれば良いのに」と親や大人が先回りして道を整えすぎると、子どもの成長の機会を奪うことにもつながるので注意が必要です。

手出し・口出ししすぎないで見守っているという親の姿勢は、子供に関心を寄せつつ、その子の力を信じているということでもあります。

思春期の子育てで具体的に注意することは

思春期は、心理的には象徴的に「これまでの自分の死」を迎えると同時に、それまで絶対的な存在であった親を象徴的に「殺す」時期でもあります。

「死」や「殺す」といった言葉の強さに、ドキッとされたかもしれませんが、これは実際に誰かを殺したり、自分で死を選択したりすることではなく、自分の中のイメージを新しいものにアップデートしていく過程のことを指します。

しかし、気をつけなければいけないのは、思春期の子どもの心理状態は不安定で、「死」のイメージに非常に接近しやすい状態でもある、ということです。

さまざまな事柄への困惑や葛藤が強くなり、自分という存在が危うくなった時、エネルギーが自分自身に向かうとリストカットやオーバードーズなど、自傷が生じやすいと言われます。

また、家庭や学校など自分の所属するコミュニティの中での居場所感や安心感が揺らぎ、エネルギーが外へ向かう場合には、非行など反社会的行動に繋がることも指摘されています。

こうした事態を防ぐために、またはそうなった時に、大人が気をつけるべきことは何でしょうか。

以下に挙げてみます。

| 見守る姿勢を心がける |

|

| 安全基地になる |

|

| 適切な距離を保つ |

|

| 頭ごなしに叱らない |

|

| 親自身が、「親のほうが先に大人になる」ことを意識する |

|

これらのことを意識しながら、子どもたちが成長していく姿に関心を寄せつつ見守り、時には軌道修正できるように大人の軸がブレないことも大切です。

最後に 現代は思春期がすごく難しくなっている?

子どもも大人も、自分を取り巻く環境が目まぐるしく変化していく昨今の社会の中で、思春期の時期を、適度に守られながら試行錯誤することが難しくなっているのではないかと、筆者は感じています。

それは、『失敗するかもしれないこと』への過剰なほどの不安と、『失敗すること』に社会が不寛容になってしまっていることが関連しているように思われます。

あらかじめ用意された『正解』にたどり着かなければ、失敗とみなされ、失敗した者への視線は大変冷たく、鋭いように感じます。

これは単に個人の問題ではなく、社会のありようとして、抗いようのないものなのかもしれません。

しかし、そのような視線は子育て中の親を孤立させ、「失敗できない」、「失敗したら何と言われるか」という恐怖で追い詰めるもののようにも思います。

親が「失敗を許されない」状況であれば、当然、その親に育てられる子どもにも、失敗が許されません。それは親の失敗になり、親が責められる(と思いこんでいる)からです。

このような構造の中では、子どもは安心して親や大人に反抗してみたり、言う事を聞かずに自分の力で試してみるということはできなくなってしまいます。

実在するかもわからないような誰かの視線を気にして、誰かのために「いい子」を続けなければならなかった子どもが、やがて大人になり、親になり、我が子が思春期を迎えた時、なすすべ無くやむにやまれず手を上げてしまう、子どもと向き合えずに放置してしまうということに繋がっているのではないでしょうか。

もう少しでも、皆が温かな眼差しで子育てを見守れる社会となり、試行錯誤する子もその親も、心理的に守られた環境の中で、思春期をくぐり抜けることができますように。

筆者はそう願わずにはいられません。

今後の投稿でも、知ってもらえると良いと思う心理学の知識をお届けします。

コメント