こんにちは、もっちです。

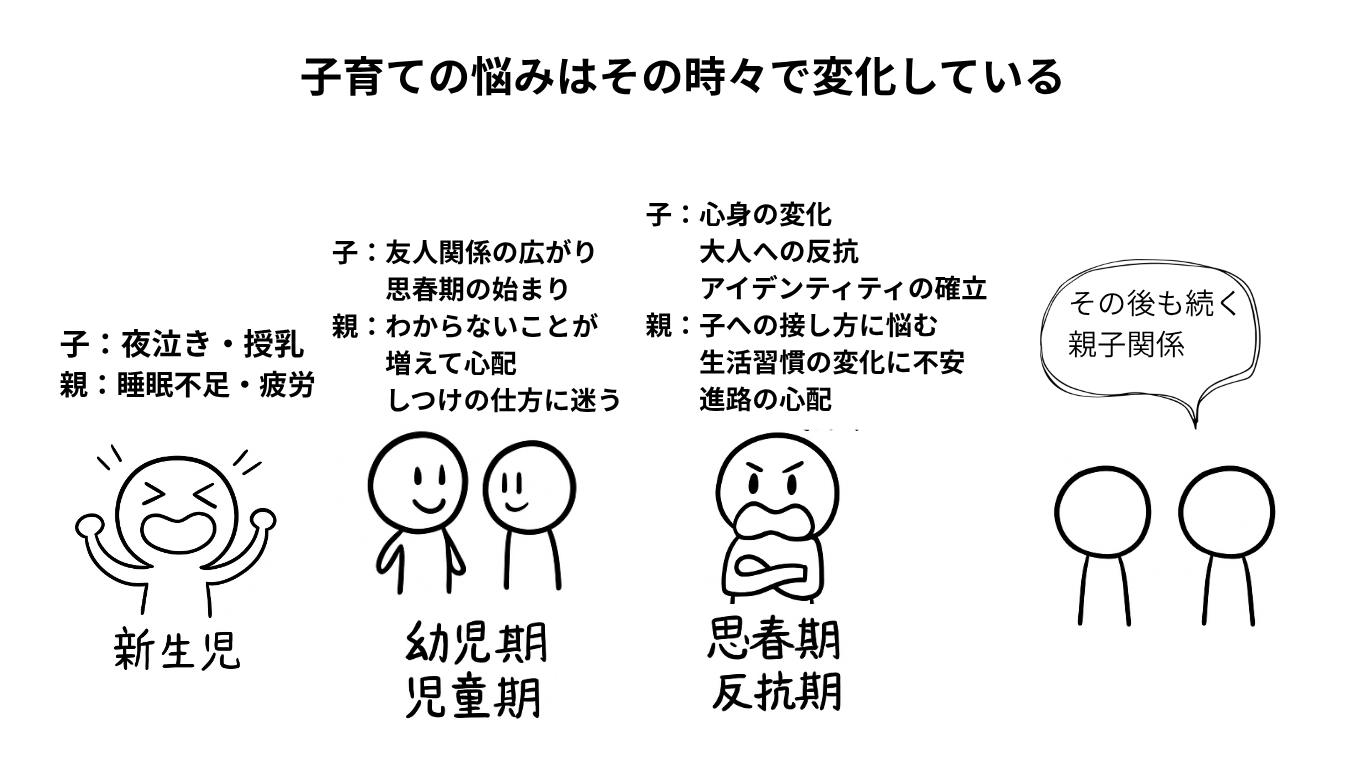

今回は子育ての心配や悩み、不安などについて書きたいと思います。

今回は、このブログの内容を簡単にまとめたものを、下のリンクから見ていただけます。

もしよろしければ、相談先一覧を印刷しお手元にお持ちください。まとめPDF

筆者はこれまでの仕事で、新生児から満18歳までの児童(児童福祉法に定められている「児童」)に関する相談に携わってきました。

時には、出産される前からご相談にいらっしゃる方もありました。

また、18歳になったからといってすぐに親の元を離れる訳ではなく、子供との生活は続き、断続的に相談に来られる親御さんもいらっしゃいます。

ご相談に来られる方のお話を伺いながら、子供を産み、育てるということは大変な労力(物理的にも心理的にも)と時間を使うことで、心配や悩み、不安なことが尽きないものだと、日々痛感してきました。

その一方で、「相談すること」へのハードルがあり、一人で悩み、不安を抱え、筆者の務めていた機関へ繋がってきた時には、子供を傷つけてしまうという痛ましい事態が生じていたこともあります。

子育てについての心配や悩み、不安とは何なのか。また、何が「相談をすること」を阻んでいるのか。

これらのことについて解説し、相談先についてもご紹介します。

子育ては心配が尽きないもの。それ、一人で抱え込んでいませんか?

子育て中の親御さんたちに、まず筆者がお尋ねしたいことです。

心配なことがあったり、悩んだりしている時、不安を感じる時、誰かに相談されていますか?

もし、心配なことや悩みなどがあっても身近に相談できる相手が居ないという方がいらっしゃったら、まずは公的機関の利用、匿名で良いので、誰かに相談してほしいと思います。

しかし、「そもそも何をどう相談すればいいのか分からない」ということもあると思います。

まずは、子育てにまつわる心配や悩み、不安などについて、考えてみたいと思います。

子育てにまつわる心配・悩み・不安にはどんなものがある?

私たちは日々の生活の中で、様々な事柄に対して不安を抱いて心配になったり、悩んだりします。

もちろん、楽しい気持ちや心配するようなことなど無い事柄もたくさんあります。

どちらも私たちにとって大事な心の反応の一部です。

さて、子育ての不安・悩みについて、でしたね。

子供を産み、育てるということにまつわっては、たくさんの悩みや心配事などがあると言われます。

世のお母さん、お父さんたちは、子育てのどんなことに悩んだり、不安を感じ心配されるのでしょうか。

筆者のもとに相談に来られる親御さんたちの多くは、以下のような事に悩んだり迷ったりしていると語られていました。

- 思春期に差し掛かってきたお子さんへの接し方

- 小さいお子さんを叱る時にどうすれば分かってくれるのか

- 言うことを聞かないお子さんにイライラした時に手が出てしまいそうになる など

また、子育てにまつわる悩み等にはどんなものがあるか、様々な調査研究がなされています。

その一例を以下に挙げてみましょう。

|

|

|

それぞれの調査研究の意図や問い方により、回答の傾向が変化する部分はありますが、上記の例だけでも、子育てにまつわる心配事や悩み、不安等の内容は多岐にわたることが伺えます。

また、心配事や悩み、不安は一つだけではなく、複数のことが同時に生じていることもよくあります。

このような多様で複合的な相談に対応するための体制づくりは、様々な場所で、様々な形で取り組まれています(後述します)。

これらの結果を見て、「うちだけじゃなかったんだ」と感じたり、「こういうことも不安や悩みの一部で、相談して良いことなんだ」と感じたりしてもらえたでしょうか。

「隣の芝は青い」と言いますが、外から見ているだけでは悩みや心配事など無いように見えるご家庭でも、本当はこうした事柄に悩んでおられるかもしれません。

今、あなたがもし何かに思い悩んでいるとしたら、それは決してあなただけの問題ではなく、子育てをしている親御さんたちが日々感じていることでもあるのだということを知っていただきたいです。

そして、あなただけの問題ではないということは、社会として解消できるように取り組むべき事柄でもあるということなのです。

子育ては、決して親だけが背負わなければならないことではありません。

地域、社会にも子どもを育むことへの責任はあるのです。

このことは、児童福祉法において、「第一節 国及び地方公共団体の責務」として定められていることでもあります。(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164#Mp-Ch_1-Se_1)

その心配や悩み、みんなはどうしてる?

それでは、実際に心配なことや悩みが出てきた時、誰かに相談している人はどれくらい居るでしょうか。

また、誰に、どこに相談されているのでしょうか。

これについても、様々な調査がなされていますので、例を挙げてみましょう。

この調査に回答した人の多くは、悩みなどを「相談する」と答えており、相談相手については以下のように回答している(割合の高い順に記載・複数回答あり)。

家族や親戚以外の相談相手として、医師、保健師、助産師・看護師、保育士、カウンセラーも挙げられている。「誰にも相談しない」という方は、総数では割合は0.9%と少数であるが、悩みや不安が「すごくある」と答えた人では4.1%となっている。 |

対象となった子育て世帯の20代〜60代の男女446名の回答で、相談相手として以下のように答えられている。

多くの人はパートナーや親に相談すると答えているが、この調査では、「誰にも相談できない」と回答した人の割合は13.8%であった。また、相談方法では「対面」を希望する方が多い一方で、「オンライン」、「チャット」、「電話」を希望される方を足すと「対面」と回答した方より多くなるという結果であった。 |

こうした調査の結果から、相談先として、家族・親類や友人がもっとも多いことが分かります。

医師や保健師が相談先として挙がっていることは、かかりつけ医や乳幼児健診といった関わりがあり、自分の子供のことを知っている相手であること、子どもの発育・発達や心身の状態についての専門性が高いことが、相談につながりやすくなっているのではないでしょうか(これについては、筆者の経験からの考察です)。

一方、「誰にも相談できない」という人が一定数居ることも、調査から見えてきます。

例に挙げた厚生労働省の調査では、悩みなどが「ほとんど無い」と答えた人よりも、「すごくある」と答えた人のほうが、相談できないという割合が高くなっています(前出のとおり)。

例に挙げた厚生労働省の調査では、悩みなどが「ほとんど無い」と答えた人よりも、「すごくある」と答えた人のほうが、相談できないという割合が高くなっています(前出のとおり)。

また、民間調査でも1割以上の方が「誰にも相談できない」と回答されているものがありました。

心配なことなどを抱えていても、相談できない理由は何なのでしょうか。

前出の株式会社エコアスパートナーズの調査や、株式会社ベビーカレンダーの調査報告の中で、対面での相談はハードルが高いことが示唆されています。

特に、株式会社ベビーカレンダーの調査では、AI相談を活用されている人が4割を超えるとの結果が示されています。

もちろん、一部の調査結果だけをもって、対面相談はハードルが高いものだと決めつけることはできませんが、これらの調査結果は、多様な相談方法の重要性を示唆するものと考えられます。

実際に、様々な自治体や民間団体が、対面相談だけではなく、メールや電話、SNSなどのツールを活用し、色んな人が相談に繋がりやすい仕組みづくりに取り組んでいます。

相談しやすい相手はひとそれぞれ

それぞれの調査から、多くの人が配偶者・パートナー、親に相談されていることが示されていますが、どの人にとってもそれが最適な相談相手であるという意味ではありません。

配偶者や親との関係がいつでも良好とは限りませんし、事情があって疎遠になっている事もあり得ます。

身近な相手よりも少し距離のある相手のほうが話しやすいこともあります。

また、自治体やNPO団体など、子育てについての相談を受け、応援(伴走)してくれる機関もあります。

同じような悩みを持つ人が集まり、励まし合ったりアドバイスし合ったりする、親の会やサロンなどもあります。

どんな内容を、どこの誰であれば相談しやすいのかは、人それぞれ違います。

あなたにとって、今、相談しやすいところはどこか、様々な選択肢の中から、自由に選ぶことができるのです。

しかし、残念ながら、せっかく相談したのに心無い言葉を返されたり、十分に話を聞いてもらえなかったりして、傷ついてしまわれる親御さんもおられます。

そのことが、「相談すること」へのハードルを上げている一因となっているのではないでしょうか。

筆者はそのような体験をされ、相談すること自体を拒んだり、怒りを示したりする親御さんとも出会ってきました。

相談先はいくつもあるけれど、「誰にも相談できない」と感じておられる方は、子育てのことに限らず、『相談すること』によって傷つけられた体験をお持ちの方なのかもしれません。

その傷ついた体験は、簡単には癒えないものであると想像します。

それでも、筆者は「決して一人で抱え込まずに、あなたが安心して話せそうと感じる人に相談してください」とお伝えしたいです。

それは、あなたと、あなたの家族がこれ以上傷つくことを防ぐために必要なことであると考えているからです。

すぐに相談できなくても良いので、あなたが必要とする時、相談できるところがあると知っておいていただきたいです。

誰に相談するか迷ったら

もし、あなたが子育ての心配や悩み等を抱えていて、誰に相談すれば良いのか分からずに一人で抱えている状態なら、まずは身近に居て安心できる相手に相談してみてください。

それはパートナーかもしれませんし、お子さんの学校の先生かもしれませんし、乳幼児健診で顔を合わせている保健師かもしれませんね。

あるいは、普段の関わりがない第三者の方が話しやすいでしょうか。

その場合は、公的機関へ匿名で相談することも可能です。

あなたが、「安心できる人は誰だろう?」と自分の心に問いかけ、思い浮かんだ相手に相談してみてください。

その人にもわからないこと、解決策が見いだせないことであっても、「どこに相談したら良さそうか」を一緒に考えてもらうことはできると思います。

相談先を考えることも、あなたが一人でしなければいけないというものではありません。

子育て中の親御さんにとって安心して相談できる、本音や思いを話せる相手としての安全基地の重要性は、思春期の子育てについて書いた記事の中で紹介しています。もしよければ、ご一読ください。

また、特定の誰かが思い浮かばない場合は、自治体の子育て支援事業や、子育て支援を実施している民間団体を活用してもらいたいと思います。

夜間や休日に相談を受け付けているところもありますので、あなたのタイミングで、相談しやすい手段で、思いを伝えてみてください。

以下に、いくつか相談先の情報をご紹介します。

これらの情報が、あなたやあなたの家族が安心して子育てできる環境作りの一助となりますように。

| 公共団体(行政・公的機関) | |

| 市区町村の子育て支援センター(全国の自治体が設置) | ○○市子育て支援センター、子育てひろば などの名称 |

| 保健センター(保健所) | 妊娠・出産・発達・育児全般に関する相談に対応。保健師・助産師の訪問支援もある。 |

| 児童相談所 | 全国共通ダイヤル「189」で最寄りの児童相談所に繋がる。夜間ホットラインもある。 |

| 「24時間子どもSOSダイヤル」 | 全国の子ども・保護者が24時間相談できるホットライン。0120-0-78310 |

| 民間団体・NPO・企業など | |

| チャイルドライン (チャット相談あり) | チャイルドライン支援センターが統括し、全国のボランティア「受け手」が応対。子ども自身が話せる。0120-99-7777(16時〜21時) |

| ベネッセ たまひよ相談窓口 | 悩みの内容ごとに、行政などの相談窓口を紹介しているWebページ。各リンクから相談先ページへ遷移。 |

| 日本助産師協会 | 思春期の悩みや、子育て、更年期症状、高齢者の性の問題を含めた女性の健康について、相談事業を実施。全国の助産師協会における相談窓口を紹介しているWebページ。 |

今後の投稿でも、知っていてもらえると良いなと思う心理学の知識をお届けします。

コメント