こんにちは、もっちです。

今回は、「自分のメンテナンス」について考えてみます。

筆者は、カウンセリングが「自分のメンテナンス」に有効なものと考えているのですが、「意味がない」と言われることもあります。

カウンセリングはなぜ意味がないと思われてしまうのか、一体何をしている場なのかを解説し、カウンセリングが多くの人のお役に立つものになりうることをお伝えしたいと思います。

自分をメンテナンスするとはどういうこと?カウンセリングでやっていることの意味について

まずは、「カウンセリングは意味がない」と言われる理由について考えてみます。

カウンセリングをする意味や効果、メリットがわからない

「カウンセリング」という言葉は、一般的にもよく耳にされるようになっていると思います。

筆者の実感として、多くの人に「カウンセラーと呼ばれる人と話をして、問題を解決していく方法らしい」というような、大まかなイメージは持っていただけているように感じます。

しかし、「カウンセリングって実際、何をするもの?」、「どんな効果があると思う?」と問われると、どうもイメージが持てないという方が多いのではないでしょうか。

カウンセリングって何してる?

実際、筆者はこれまでの仕事の中で、自身が心理士であることを伝えると、「カウンセリングするんですか?それって何か意味あるんですか?」と言われたり、「話したところで何が変わるんですか」と言われる事がよくあります。

2024年に実施された、株式会社マイシェルパによる「メンタルヘルスとカウンセリングに関する意識・実態調査」では、「カウンセリングに興味関心がない」あるいは「無価値だと思う」と回答した方にその理由を尋ねたところ、約3割の人が「メリットや効果がわからない」と回答、2割弱の方が「効果がないと思う」と回答されたとのことです。

また、カウンセリングのイメージに関する調査「カウンセリング・イメージの経年変化」(坂本・千島,2018)の中で、カウンセリングに対するイメージを構成する要素を分析されており、「何をするところかわからない」、「カウンセリングは占いのようなものだ」、「時間の無駄(無意味)である」といった因子が確認されています。

これらのことから、カウンセリングは一体何をしていて、どういう効果があるものなのか、あるいは実際に効果があるのかどうか、イメージしにくいものであることが伺えます。

カウンセリングはすぐに答えが出ない

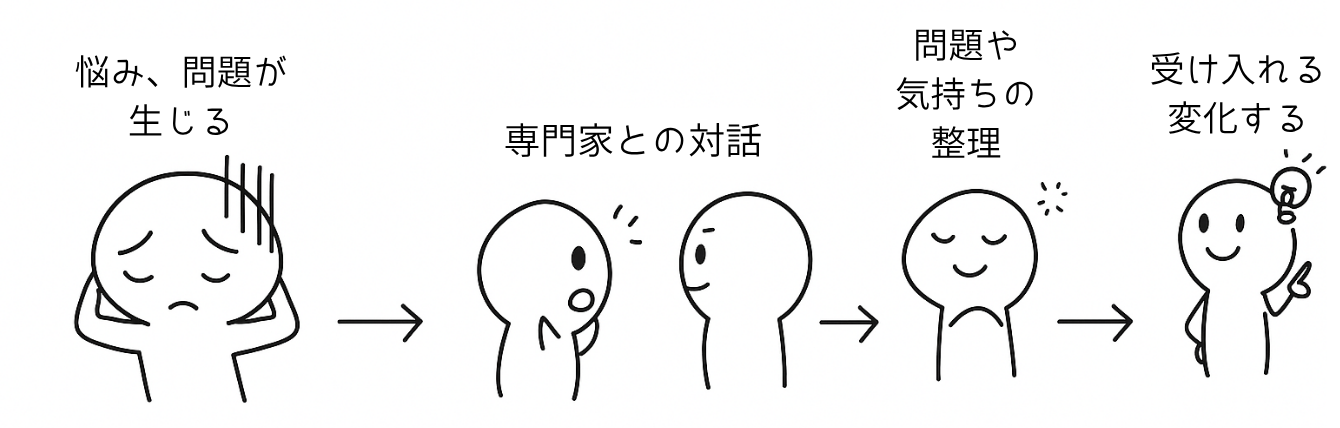

カウンセリングは、クライエント(相談者)が「困っていることや悩んでいることを専門家との会話や対話を通して解決または自己受容あるいは自己変容していくもの」とされます(厚生労働省 健康日本21アクション支援システム 用語辞典)。

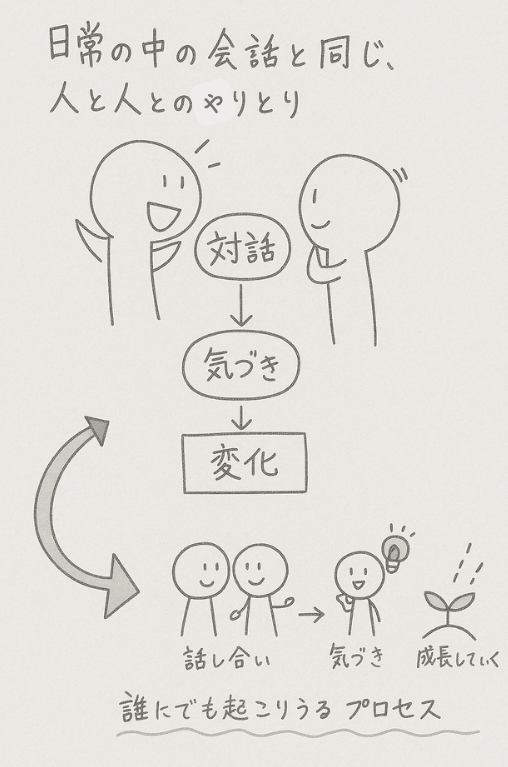

対話、相互作用を通してクライエント自身が変容していく過程を、「カウンセリング」と呼ぶのです。

自己受容や自己変容には時間がかかることが珍しくありません。また、カウンセラーは必ず何らかの答えを提示するわけではなく、じっとクライエントの変化を待つ姿勢をとることもあります。

カウンセリングは、相談すれば解決できる、効果がすぐ現れるものではなく、変化のためのスタート地点となるのです。

また、なかなか効果が見えない状態で時間がかかるとなると、続けていこうというモチベーションを維持できないこともあります。

なんとか悩みを解決したくて、すぐに解決できる方法や即効性(ゴール)を求めて相談しに来られた方にとっては、このような過程の途中ではなんの変化もなく、意味がないものと感じられることが多いようです。

カウンセリングは何をしている場なのか

それでは、カウンセリングとは一体、何をしている場なのでしょうか。

カウンセリングの場で起こっていることについて、解説します。

カウンセリングの土台は信頼関係

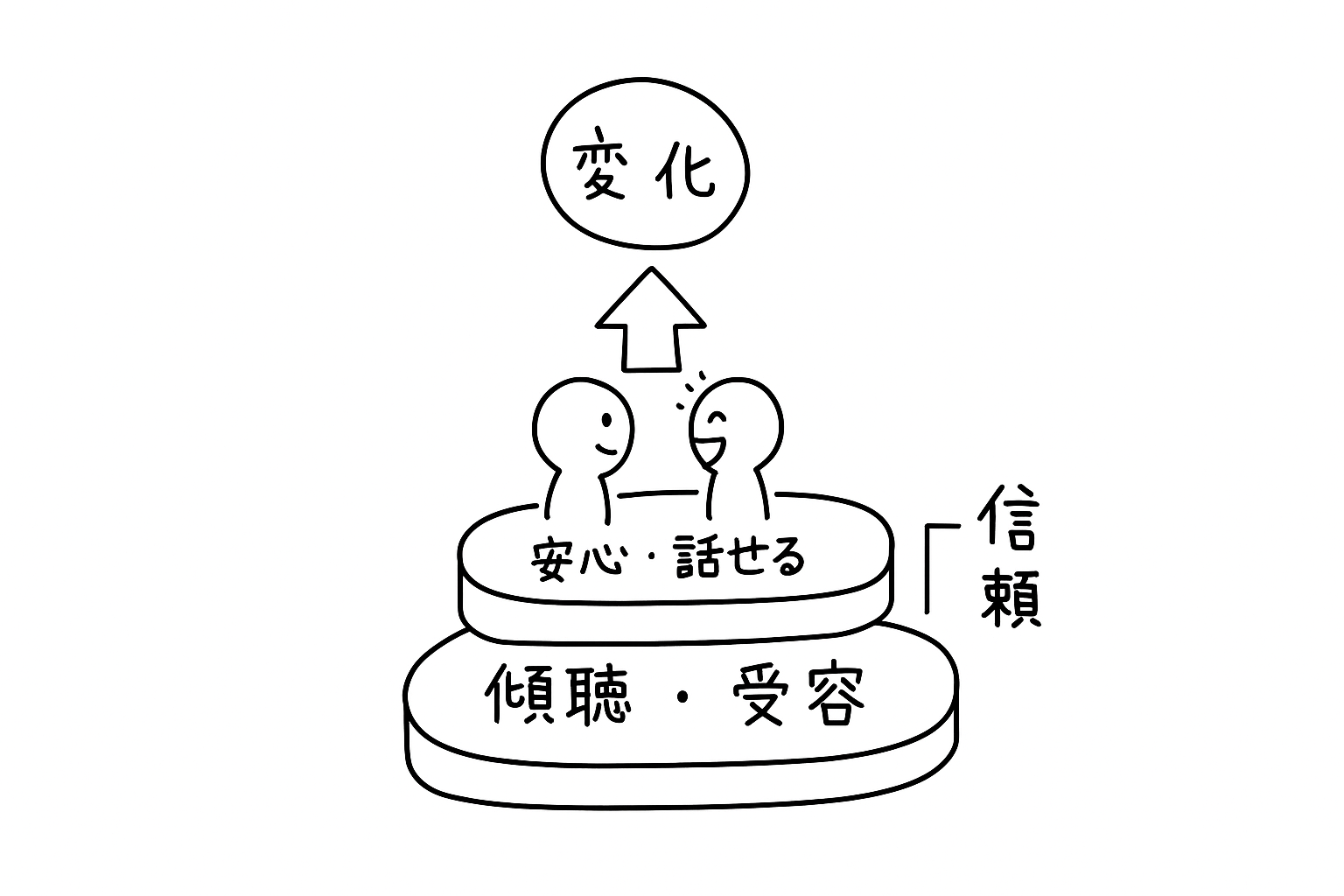

カウンセリングの過程ではまず、クライエントが安心して語れるよう、信頼関係を構築することから始めます。

|

カウンセリングが信頼関係の構築から始まる理由

・カウンセラーとクライエントの相互作用により、変化が生じることを目指すため、相談者は極めて個人的な経験について語ることになる。

・人は、他者に向けてプライベートな話をすることに抵抗を感じる。 ・相手がどんな人なのかわからないほど、抵抗感は強くなる。 |

上記のような抵抗感を和らげ、安心して個人のことを話せるようにするため、信頼関係が大事になります。

その具体的な方法は、カウンセラーの専門とする理論や技法により異なりますが、基本的には、傾聴・受容的態度が土台になっています。

そうして信頼関係を構築し、クライエントもカウンセラーも心理的に守られた場所で、安心して話し合うことができるようになるのです。

信頼が土台になり安心して話し合える

上記のことは、臨床心理学、社会心理学の調査・実験研究により示唆されているものでもあります。(※参考文献等は後述)

変わるのは相談者だけじゃない〜相互作用による変容過程〜

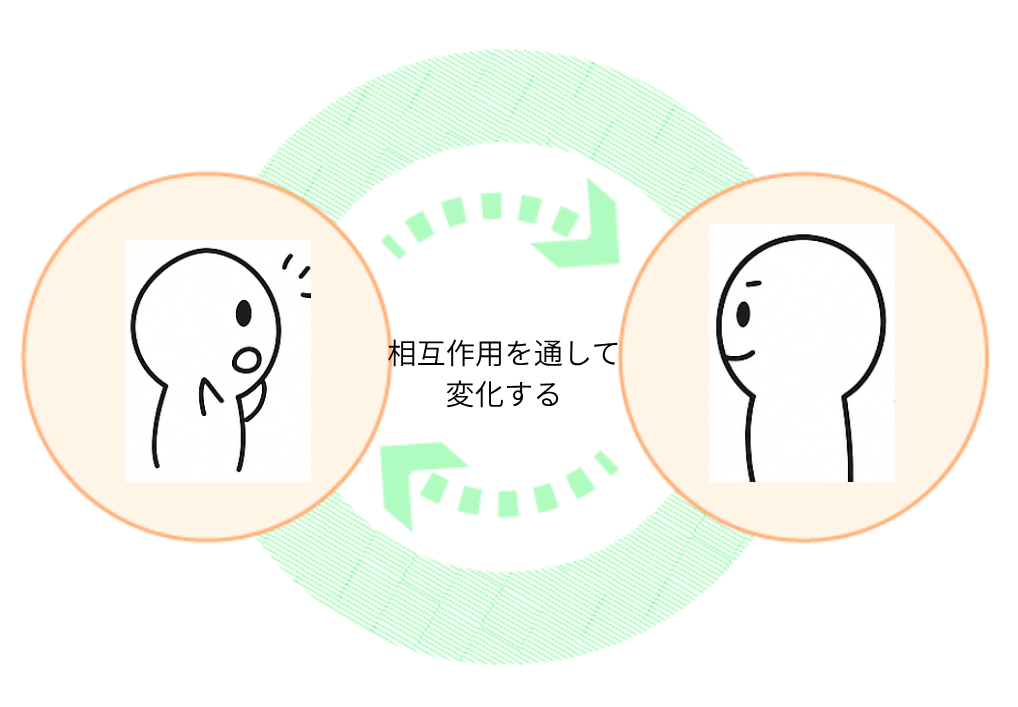

カウンセリングとは対話を通して自己受容、自己変容していく過程を指すと言いましたが、カウンセラーが一方的にクライエントのことを変えようとするのではありません。

カウンセラーもまた、クライエントから刺激を受けて反応し、変化するものです。

カウンセラーが、クライエントのどんな言葉にどう反応したのか、どんな表現に何を感じたのかといったことも、とても大切な情報であり、時にはカウンセラーがクライエントにそれを伝えることもあります。

カウンセラーはここでは、鏡のような存在となります。

カウンセラーはここでは、鏡のような存在となります。

そして、それを受け取ったクライエントがどう感じたか、どんな風に思ったかということも大切に扱われます。

このやり取りが、相互作用を促すことにつながり、また、新たな発見や変化を生じさせる要素にもなります。

答えを示すことがゴールではない

カウンセラーが『答え』を示し、指示を出して問題解決を図ることも、一時的には有効な場合があります。

しかし、カウンセリングではそういう解決方法だけがゴールとは考えていません。

クライエント自身が考え、自分で答えを導き出し、行動し、その行動の責任を自ら負うことのできる状態(自分で選択した結果であると納得し引き受けられること)を目指します。

ただ『答え』を示すだけでは、表向きには問題が解決されたように見えますが、クライエント自身が考え解決に向かう力を育むことはできません。

問題が生じた時、困ったことが起こった時、誰かの指示がなければ解決できない状態では、その人の課題解決に至っているとは言えないのです。

不安になることや、困ることを無くすことが解決なのではなく、不安になったり困ったりした時に、自分なりに解決策を探ったり、事態を変化させていく力を身に着けてもらうことが、カウンセリングでは重要なことなのです。

このような、解決策を明示することが目的ではないという部分が、「何をするところかわからない」、「時間の無駄(無意味)である」というカウンセリングへのイメージに影響しているのかもしれません。

カウンセリングは途中経過の連続

結局のところ、カウンセリングは相談に来られた方の人生に於いて、これまでとは少し違った角度から物事を見たり考えたりできるようになっていく途中経過であると言えます。

また、そのような過程を経て、自分自身についての理解を深めていくものでもあります。

人は生まれてから死ぬまでの間、様々な面で変化していきます。一度「自分はこういう人間だ」と理解したと思っても、年を経て改めて見つめ直すと、全く違った一面を知るということもあります。

カウンセリングは、そうした人生の経過の中で、固定してしまったように見える問題や心配、症状、自分自身のイメージなどについて、対話を通じて変化を促し、新たなステージへと移行する過程とも言えます。

そして、これまでとは違った状態へと変化したことを指して、「問題が解決した」と表現されることがあります。

対話を通して変化していく

回りくどくなりましたが、カウンセリングとは、『問題』→『それが問題ではなくなる状態へ変化』ということを繰り返し経過していくことであり、途中経過の連続なのです。

自分のメンテナンスにカウンセリングは意味がないのか?

結論から申します。

『カウンセリングは無意味なものではないけれど、やっていることはカウンセリングでなければ意味をなさないような特別なものでもない』です。

面倒くさい結論ですね。

どういうことなのか、解説させてください。

カウンセリングの意味・効果・メリット

カウンセリングでは、カウンセラーという他者への語りを通して、これまで自分が身につけてきたものの見方や考え方、対応としての行動のクセなどを捉えます。

そして、それらを振り返り、今後役に立ちそうなものを採用したり、新たな考え方や行動を取り入れたりして、変容していくことを目指します。カウンセリングを行う意味はここにあります。

その結果として、効果やメリットといえることは以下のようなものが挙げられます。

| カウンセリングの効果・メリットの例 |

|

このように、カウンセリングは短期的には意味のないやり取りのように思えても、長期的には効果やメリットが生じるものなのです。

カウンセリングは特別な何かではない

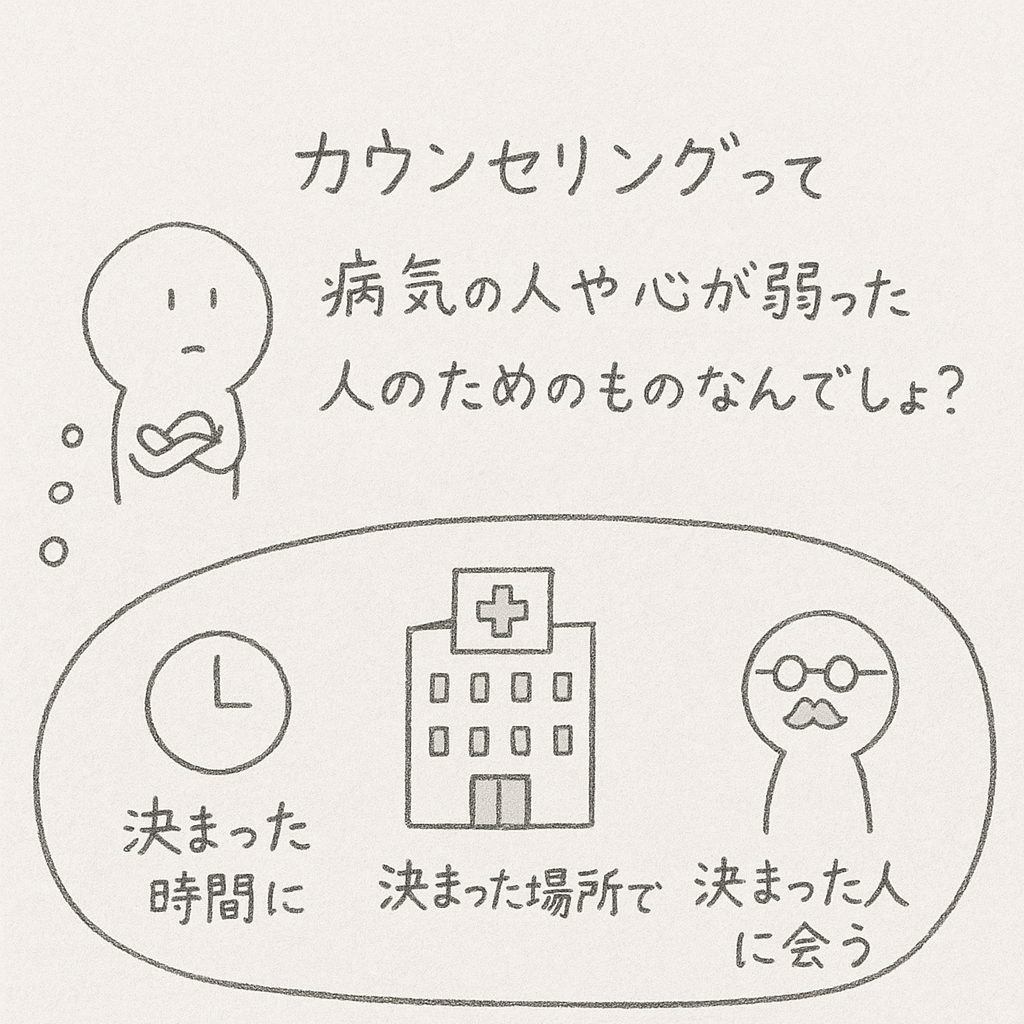

カウンセリングは、心の不調をきたした人や、心が弱っている人、病気の人が必要とするものだというイメージを持たれている方が多いようです。

カウンセリングの構造(簡単に)

確かにカウンセリングの構造は、日常生活とは異なるものです。

しかし、先に触れた効果やメリット、変化は、不調や病気の時だけに生るものではありません。

そこで行われていることは、他者とのやり取りを通じて新たな気づきを得たり、変化することへの挑戦であったりと、日々、私達がしていることと大きな違いはないのです。

それは『正体不明の特別な何か』ではありません。

『カウセリング』というものが私達の日常生活から遠く隔たり、意味不明のものではないことを、皆さんに知っていていただきたいです。

※とはいえ、日常会話とカウンセリングは全く同じものではありません。

※カウンセリングとして心の奥深くのことを取り扱う過程で、クライエントを脅かさないことや、カウンセラーとクライエントの関係性で生じていることについて検討し、どのような関わりが必要なのか見立て、実践するための専門的な知識や技術を有することを示す、心理士(心理師)資格が存在します。

カウンセリングを身近なものに

最後に、カウンセリングは特別なものではなく、多くの人にとって役立つものであることをお伝えしたいと思います。

治療と予防の考え方として

身体の不調を感じたり、病気を疑う症状が出た時には、私達は病院へ行き、医師に診断してもらい、治療を受けます。

心についても、同じことが言えます。

ストレスが大きかったり、ショックを受けるできごとがあったり、事情は様々ですが、不眠や食欲不振、いつも不安がつきまとう、気持ちの落ち込みが激しく何もできないなど、心の不調のサインがあれば、精神科や心療内科を受診し、場合によっては投薬治療を受けるでしょう。

心の場合、治療法の選択肢の中に、カウンセリングが含まれています。

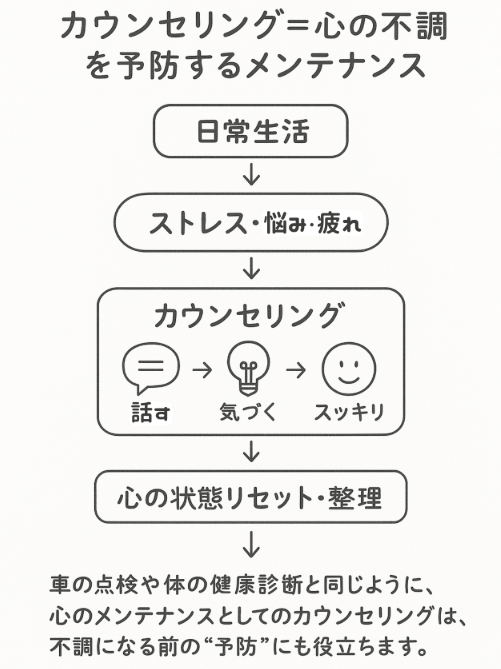

ところで、カウンセリングは不調の予防に役立つメンテナンスでもある、というと、イメージしにくいのではないでしょうか。

身体の場合、適度な運動や食事の栄養バランス、睡眠を十分取るなどの方法で免疫力を上げたり体力をつけたりすることが病気の予防になることは、皆さんよくご存知のことと思います。

しかし、心の場合は、そうした予防的な働きとしてカウンセリングが役に立つというイメージはあまり持たれていないように感じます。

筆者が相談で関わっている方の中にも、「自分が病気だと思われるのではないかと不安で、カウンセリングを受けているとは家族に言えない」と仰る方がいました。

しかし、カウンセリングは病気だから必要になるというものではありません。

ここまで何度も書いてきましたが、他者との相互作用を通して自己理解、変容していく過程であり、それは私達の日常からかけ離れたものではありません。

困った時、しんどい時に限らず、普段からカウンセリングを活用し自己理解を深めることで、自分の状態を点検し、ちょっとした違和感や不調が大きな問題になる前にメンテナンスする方法を見つけることにも繋がるのです。

カウンセリングを身近なものに

様々な面で、ストレスの多い現代社会。

メンタルヘルスについての講習や研修を行う企業や団体も増えています。

心の問題は、重篤な病気への対応だけではなく、日々のストレスやちょっとしたしんどさも、放置しないでメンテナンスをして、問題が大きくならないよう予防しようという考え方が広がっています。

そのための方法として、以前の記事で紹介したアンガーマネジメントが取り上げられることが多いです。

アンガーマネジメントの考え方は、自分自身の怒りを感じやすい場面などを知り、上手く感情を発散させたり認知を変えていくことで大きな問題を予防しようとするものです。

このような予防の考え方は、カウンセリングの効果として期待されているものでもあります。

例:平成29年度いじめ対策・不登校支援等推進事業 調査研究報告書

予防のためには、カウンセリングがもっと日常的なものとして認知される必要があると思います。

なんとなく、敷居の高いもの、自分には関係のない世界のことのように思われがちですが、実は私達が日常生活の中で特に意識せずにやっていることと大きな違いのないプロセスです。

カウンセリングがもっと皆さんの身近なものになり、日頃から自分の状態を知り、メンテナンスを行うことで、メンタル不調や心身の病気のリスクが軽減されることを願っています。

そのために、カウンセリングの意味やメリットについて、様々な形で啓発していきたいと思っています。

このブログが、皆さんにとってカウンセリングは敷居の高いものではないと感じてもらえるきっかけとなりますように。

今後の投稿でも、知っていてもらえると良いなと思う心理学の知識をお届けします。

| ※参考文献等 |

| カウンセリングにおける相互作用・自己開示・抵抗感に関する研究的根拠(メタ解析・実験研究)

Flückiger et al. (2018) The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis,PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29792475

Horvath et al. (2011) Alliance in individual psychotherapy: A meta-analytic review,PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21639692

Knox et al. (2014) Counselor self-disclosure: A meta-analytic review,PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24635588

Sprecher et al. (2013) Effects of self-disclosure role on liking, closeness, and other impressions,Sage Journals: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265407512459033

Dai et al. (2016) The Influence of Responses to Self-Disclosure on Liking in Online Communication,Sage Journals: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0261927×15602515

Corrigan et al. (2022) Associations between public and self-stigma of help-seeking,PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36074628

これらの研究から、以下の点が科学的に支持されています: |

コメント