こんにちは、もっちです。

この記事では、「ストレス社会」と言われる現代社会で、筆者が役に立つと思う心理学の知識をご紹介します。

「ストレス社会」と言われる今だからそこ、知ってほしい心理学の知識

皆さんご存知のように、現代社会は「ストレス社会」と言われています。

|

そんな様々なストレスを抱えて、私達は日々を生きています。

ストレスがない日なんてありますか!?と言いたいほどです。

そんな「超」のつくようなストレス社会に生きているからこそ、心理学が役に立つと思います。

心理学では、ストレスへの対処方法や考え方についての研究が数多くあります。

それらの中から、筆者が皆さんの役に立つと思うものをご紹介したいと思います。

まずは知っておこう ストレス要因とストレス反応

はじめに、ストレスとは一体何なのか、その要因と反応についてお伝えします。

ストレスって?

「ストレス」という言葉は、皆さんよくご存知だと思います。

先程も、「ストレスを抱えて日々を生きています」と記しましたが、頷かれている方は多いのではないでしょうか。

「最近、仕事がストレスでさぁ」

身近な人から、そんな言葉を聞くことはありませんか?

この、「仕事がストレス」って、ストレス=仕事なのでしょうか?

実はこれ、少し違うんです。

この場合、「仕事」はストレスに関連しますが、ストレスそのものではありません。

では、ストレスとは何でしょうか?

そもそもストレスとは、外部から刺激を受けたときに生じる緊張状態のことです。(中略)日常の中で起こる様々な変化が、ストレスの原因となるのです。

(出典:こころの情報サイト)

このように、今回の例では、仕事から受ける刺激により緊張が生じている状態を「ストレス」といいます。

つまり、「ストレス社会」とは、多くの人が何らかの外部刺激を受けて、緊張状態が続く、もしくは頻繁に生じるような社会というわけです。

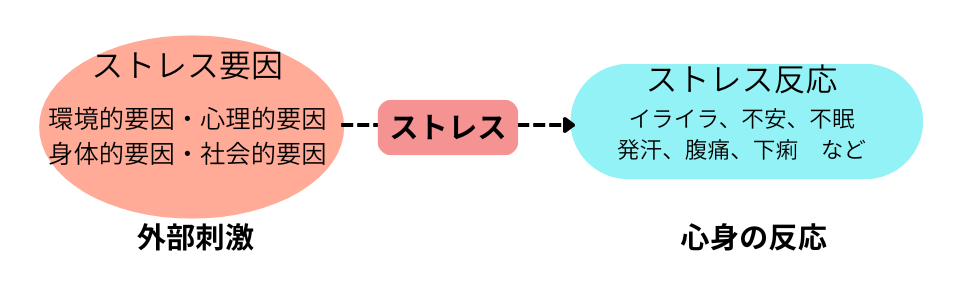

「ストレス要因」と「ストレス反応」

緊張状態を引き起こす外部からの刺激のことを、「ストレス要因」、または「ストレッサー」と呼びます。

ストレス要因には、環境的要因、身体的要因、心理的要因、社会的要因があります。

これらは相互に関連しあい、はっきりとした原因が分かりにくくなることもあります。

そして、それらの原因から生じるストレス状態が続くと、私たちはさまざまな反応をします。

それを、「ストレス反応」と呼びます。

たとえば、イライラして怒りっぽくなったり、不安が膨らんだり、眠れなくなったり、汗が止まらなくなったり、下痢や身体の痛みなどとして現れることがあります。

心や身体が不調を訴えてきたとき、それはストレスのサインかもしれません。

そんなサインをキャッチした時に、役に立つ心理学の知識を、次にご紹介します。

ストレスに対処する方法 「ストレスコーピング」

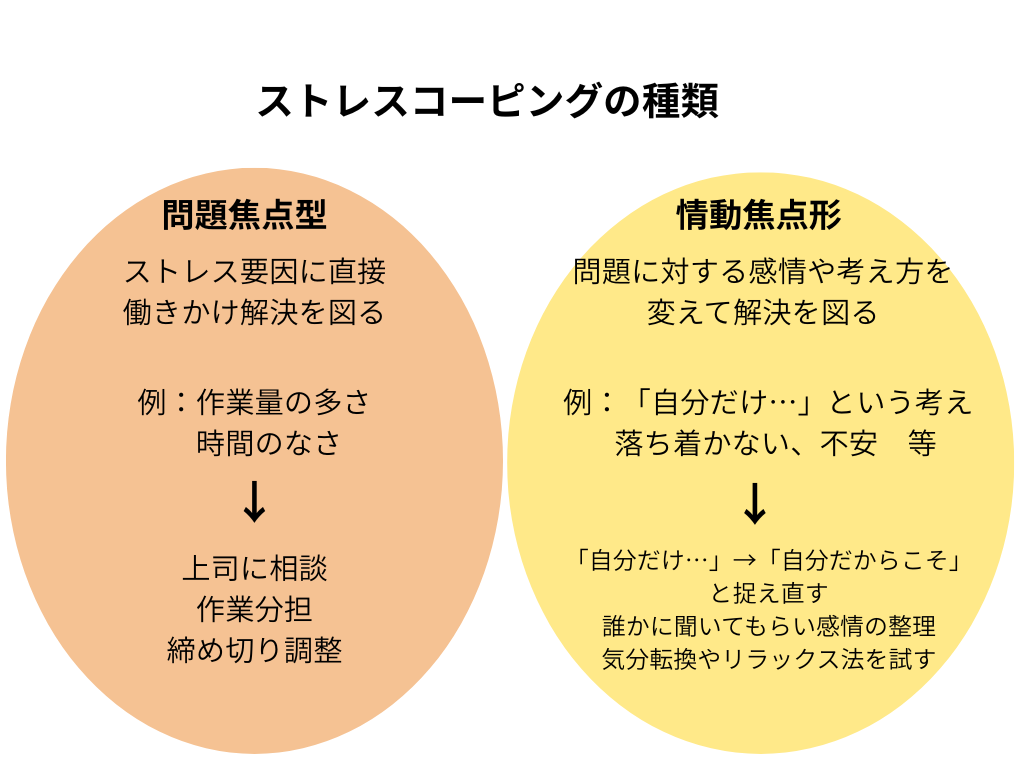

心理学では、ストレスの原因になるストレス要因や、ストレス反応を軽減したり、受け入れたりするための認知的・行動的努力のことを、「ストレスコーピング」と言います。

そしてこの考え方では、主に以下の2つの考え方が提唱されています。

・ストレス要因に直接働きかける「問題焦点型コーピング」

・問題に対する感情や考え方を変える「情動焦点型コーピング」

問題焦点型コーピング

こちらは、ストレス要因に直接働きかけ、問題解決を図るものです。

例えば、職場で上司から指示された事務作業の量が多く、締め切りまで時間がない!という状況がストレス要因だとします。

思い浮かべてみてください。

毎日、残業しながら、いつ終わるともしれない作業。家に帰っても締め切りのことが頭にチラついてなんだか落ち着かない。

間に合うだろうかという不安は膨らむし、自分だけに作業を任せるなんてと腹も立ってきます。何も知らない同僚への怒りも湧いてくる…。

これはもう、作業量の多さと時間の無さが原因で、家でも落ち着かなかったり、不安や強い怒りが喚起されたりと、相当なストレス反応を示しています。

この例の場合、「問題焦点型コーピング」では、『作業量の多さと時間の無さ』に焦点を当てて解決を図ります。

具体例としては、以下のようなものが考えられます。

- 指示をしてきた上司や、同僚に、現状を伝え相談し、複数人で作業分担する。

- 上司に相談して締め切り日を延ばしてもらう。

自分が課せられた仕事の『量』と『時間』について、問題解決を図るわけですね。

上司が聞く耳持たない人だったらさらに上の上司や人事課等へ相談して指導してもらうことも考えられます。

情動焦点型コーピング

こちらは、ストレス反応に焦点を当て、感情的な苦痛を和らげる方法です。

上記の例では、『落ち着かない』感じ、『自分だけに作業を任せるなんて』という考え、『不安』、『怒り』といった、自分の感情や考え方に焦点を当てます。

「情動焦点型コーピング」には、以下のようなものが挙げられます。

- 『自分だけに…』という部分は、「上司は自分だからこそ任せてくれたんだ」と捉えなおしてやりがいに替える。

- 家では趣味のことをしてストレス要因から離れ、気分転換をする。

- 友人や家族に話したり愚痴を聞いてもらって感情を整理し心の負担を軽減する。

- 呼吸法やヨガなど心身をリラックスさせ不安を緩和する。

『何も知らない同僚への怒り』がある場合は、「そもそも同僚たちは、自分が上司から指示を受けたと知らないなら、手伝おうという発想もないよな」と捉えなおし(情動焦点型)、同僚たちにも分担してもらうよう相談してみる(問題焦点型)、といった合わせ技もできそうですね。

.

ストレスの要因や反応はさまざま どう対処する?

ストレス要因になるものや、どのようなストレス反応が起こるかには個人差があり、対処法も様々です。

それは一体、どういうことなのでしょうか。

要因や反応には個人差がある

同じできごとに対して、それがストレス要因となるか、どんなストレス反応が生じるかには、個人差があります。

先ほど例に出したような状況でも、「やってやるぜ!」と燃える人もいれば、心身の不調などストレス反応が現れる人もいます。

また、一般的に喜ばしいとされることでも、それが刺激となり緊張や不安をもたらすことがあります。

マリッジブルーはよく耳にするので皆さんイメージしやすいでしょうか。

他者から見ると良いことが起こっているのに本人にのってはストレスに晒されるできごとだということは、実はよくあることです。

その反応も、他者に向いたり自分に向いたり、精神面で不調をきたしたり身体症状が出たりと様々です。

しかし、心理学では、個人差はあれど、ある程度普遍的に効果があると考えられ、体系化されてきたものがあります。

その一つが、今回ご紹介した「ストレスコーピング」です。

この考え方を基に、あなた自身に合った方法を見つけていただけたら嬉しいです。

補足 ストレスは悪いことばかりじゃない

ここで少し、補足させていただきます。

ストレスというと「なくした方が良い」、「取り除いた方が良い」と考えられがちですが、実はそうではありません。

情動焦点型コーピングで紹介したようにプレッシャーをやりがいに替えた時や、自分を奮い立たせて行動する時など、適度なストレスが原動力となって物事に取り組めるような良い面も持ち合わせています。

また、不安や心配を感じた時には、物事を慎重に考えようとしたり、無理をする前に休みを取ったりもできます。

もちろん、過度のストレスは心身に良くない影響をもたらしますが、それほど大きくないストレスは角度を変えてみれば役に立つこともあるのです。

さらに、ストレス要因となる事柄は100%完全に取り除くことはできないものでもあります。

それを「完全に取り除かなくては」と思い詰めると、より強くストレスに晒されることにもなります。

筆者の知り合いが、「不安なことがあるとそれを完全に無くさないといけないと考えがちで、頑張って頑張って原因となることを取り除こうとして、かえってストレスが強くなった」と話してくれたことがあります。

また、カウンセリングの中で、「ストレスを無くさないといけないって思いすぎていたのかも」と呟かれた方もいます。その方は、すぐに状況が変わったわけではありませんが、徐々に認識が変わってきて、多少ストレスを感じても置いておけると楽だと思ったと、後に語ってくださいました。

大事なのは、ストレスサインをキャッチしたときに、ストレスを過小評価・過大評価し過ぎずに、適度な距離感で付き合っていけることなのです。

一人で抱え込まないことが大切

筆者の身近な例では、周りの人や環境はなかなか変わりにくいため、自分自身の考え方、認知をかえようと努力してみたり、ドライブやショッピング、カラオケなどで発散している、つまり「情動焦点型コーピング」を用いる人が多い印象です。

けれど、自分ひとりだけで対処したり受け入れたりするには限界もあります。

「問題焦点型コーピング」であれ、「情動焦点型コーピング」であれ、すべてを自分だけで解決しようとはせずに、ご友人やご家族など身近な人や、職場の同僚、趣味仲間など、誰かに相談しながら、大きなストレスという荷物を下ろしていただきたいと思います。

その選択肢の中に、カウンセラーもそっと紛れ込んでいます。

身近な人には話しにくいことでも、普段の生活の中には居ないカウンセラーには話しやすかったとおっしゃる方もいます。

カウンセリングもストレスコーピングの一つになると知っていていただけると嬉しいです。

この『超』ストレス社会で今日も生きているあなたへ、少しでも心が軽くなる方法が届きますように。

今後の投稿でも、知ってもらえると良いと思う心理学の知識をお届けします。

コメント