こんにちは、もっちです。

前回は、子育ての大変な時期である思春期についての記事を書きました。

今回は、その大変な子育ての中で、子育てを「やめたい」と思う親御さんの気持ち、心の叫びについて、考えてみたいと思います。

思春期の子育て、「やめたい!」と心が叫んでいる

筆者がこれまで出会ってきた親御さんたちの中に、「もう疲れました。子育てなんてもうやめたい」と語られる方がいました。

また、はっきりと言葉では言わずとも、身体全部が、心が、「やめたい!」と発しておられると感じる方もいました。

ここでは、思春期の子供を育てる親御さんの心について考えてみたいと思います。

「しんどい」、「やめたい」は当たり前の反応

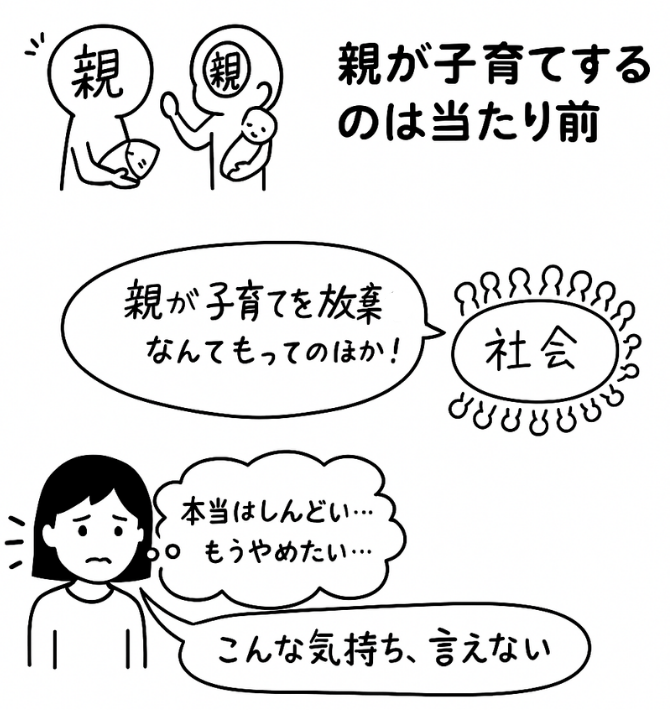

私達の社会では、「親が子育てをするのは当たり前」という前提で語られることが多いです。

例えば、法律上では親に「監護・教育の権利義務」が定められ、子育ての第一次的責任は親にあると明記されています(民法820条)。

また、「家族の法制に関する世論調査」(内閣府,2022)において、「家族役割として最も大切だと思うものは何か」という問いに対し、「出産・養育(子どもをもうけ・育てること)」を家族の役割に挙げる回答が上位に来ていることから、「親は子育てをするもの」という意識が伺えます。

しかし、それと同じくらい、親が「子育てがしんどい、もうやめたい」と感じる時があることも当たり前なのだということは、あまり語られることがありません。

それはなぜでしょうか。そこには、下図のような社会の価値観・認識とのズレがあると考えられます。

このような価値観・認識とのズレについては、育児ストレスに関するいくつかの調査が示唆しています。例えば、オウチーノ総研が行った調査「『育児ストレス』に関する実態調査」では、調査対象となった母親で84%、父親で59.9%もの人がストレスや負担を感じているとの結果が発表されています。

これらのことから、育児は親の役割という前提・認識であるものの、実際には育児がしんどいと感じている親が多く居るということが考えられます。

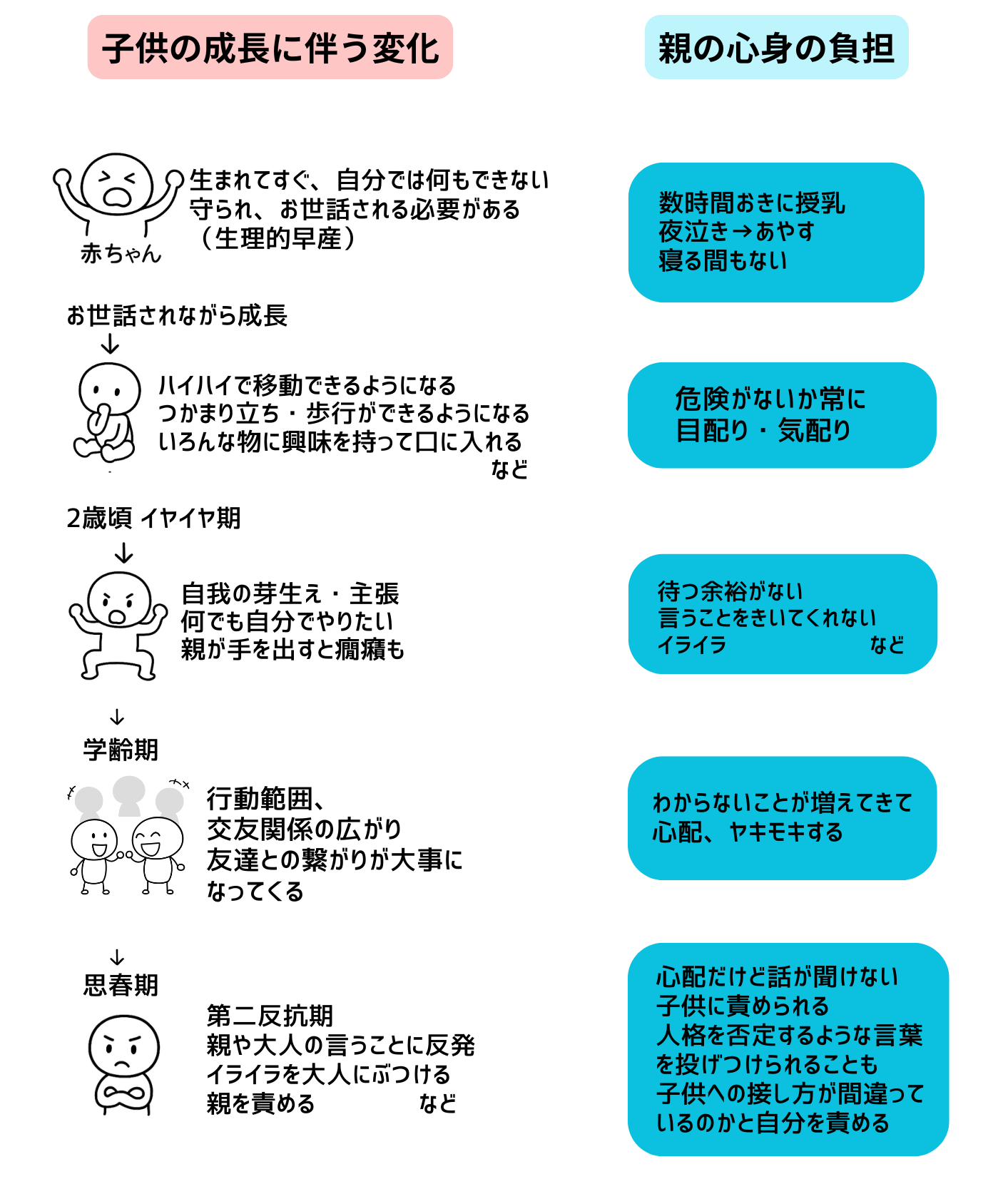

親が子育てをするのが当たり前というイメージには、赤ちゃんの生まれてくる状態(生理的早産・お世話されないと生きられない)が関連します。

そして、子育てのしんどさや親の心身の負担には、子供の成長に伴う変化が関係します。

子供の成長と親の心身の負担の関連

これほど子供に対して心身のエネルギーを使っているのだと考えると、「しんどい」、「やめたい」という気持ちが出てきても不思議ではないと、想像してもらえるのではないでしょうか。

子供の成長は喜ばしいことでもありますが、親の心身の負担が大きいこともあります。

子供の年齢が上がると、身体的な負担は減っていきますが、子供についてわからないことが増えていき、また接し方に迷うことが増え、心理的な負担が増していくという側面もあります。

ところが、親が実際に「子育て、やめたい」と口にすると、『なんていうことを言うんだ』、『ひどい親だ』と世間の反応が返ってきます。

傷ついたら「いやだな」と思う、そんな当たり前が、子育ての文脈ではいけないことのように捉えられてしまうのです。

「やめたい」けどやめられない苦しさ

もう嫌!子育てやめたい!

親御さんが「(子育てを)やめたい」と口にする時、全身でそう叫んでいる時、本当に放棄しようとしているわけではないと感じることが多いです。

それほどのしんどさや傷つきを抱え、やっと外に表すことができた時、その親御さんは何故、「やめたい」と言うのでしょうか。

良いですね。他の人に任せて、やめてしまいましょう。

そんな言葉をカウンセラーに求めているのでしょうか?

筆者は、そうではないと思います。

苦しい狭間に身を置き、すり減り続ける心

こういったことを、誰かに理解してほしいという気持ちが、そこにあるように感じます。

家族や身近な人にそうした気持ちを理解してもらえるだけでも、ホッとできるのではないでしょうか。

しかし、相談に来られる方は、この気持ちを理解してもらえないと思い、誰にも言えずに抱え込んでおられる方が多いように思います。

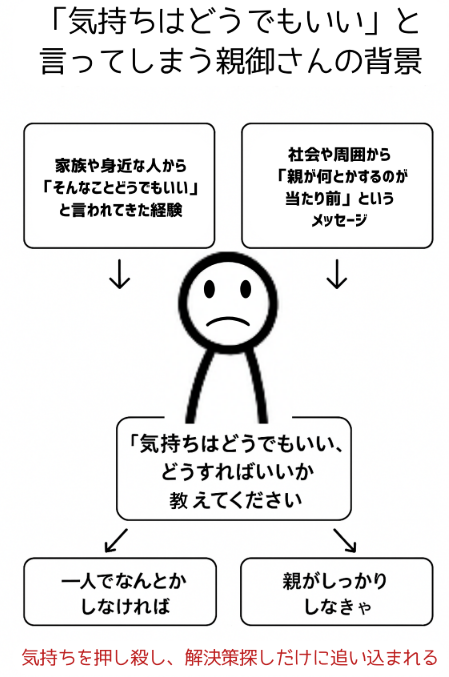

「親の気持ちはどうでもいい」と言う親

中には、「(自分の)気持ちはどうでもいいです、どうすればいいかを教えてください」と仰る親御さんもいます。

なぜそうなってしまうのでしょうか。

多くの場合、「“そんなこと”はどうでも良い」と、家族や近しい人から言われていたり、周囲から「何とかする方法を考えるのが親の役目だろう」というメッセージを受け取っておられます。

『親が何とかしないといけない』、『親がしっかりしなくちゃいけない』と、周りも親自身も思い込み、身動きが取れなくなっていることが往々にして起こっています。

しかし、親御さん自身の気持ちは本当にどうでもいいものなのでしょうか?

親だからといって、自分の気持ちは無いことにして振る舞わなければいけないのでしょうか?

決してそうではないはずです。

思春期の子供と親の関係

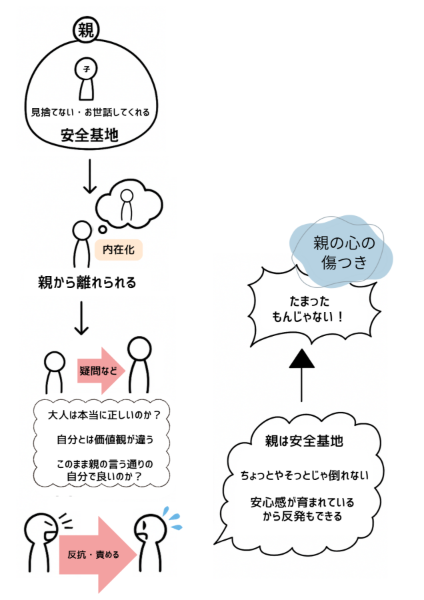

子供が幼い頃の親の存在は、何があっても自分を見捨てず、お世話をしてくれる、安全基地です。

子供の成長とともに関係性は変化していきますが、安全基地であるということは変わりません。

子供にとって親は「ちょっとやそっとじゃ倒れない」存在。その土台があることで、守られながら思春期のあれこれを試みることができるのです。

親と子供の関係の変化と親の心の傷つき

ところが、親の側からすると、「たまったもんじゃない!」と言いたくなるようなことがたくさん起こります。

そうして表面張力でギリギリもちこたえていたコップの水が、ある日溢れ出た時、「ああ!こんな大変なこと、もうやめたい!」心がそう叫びだします。

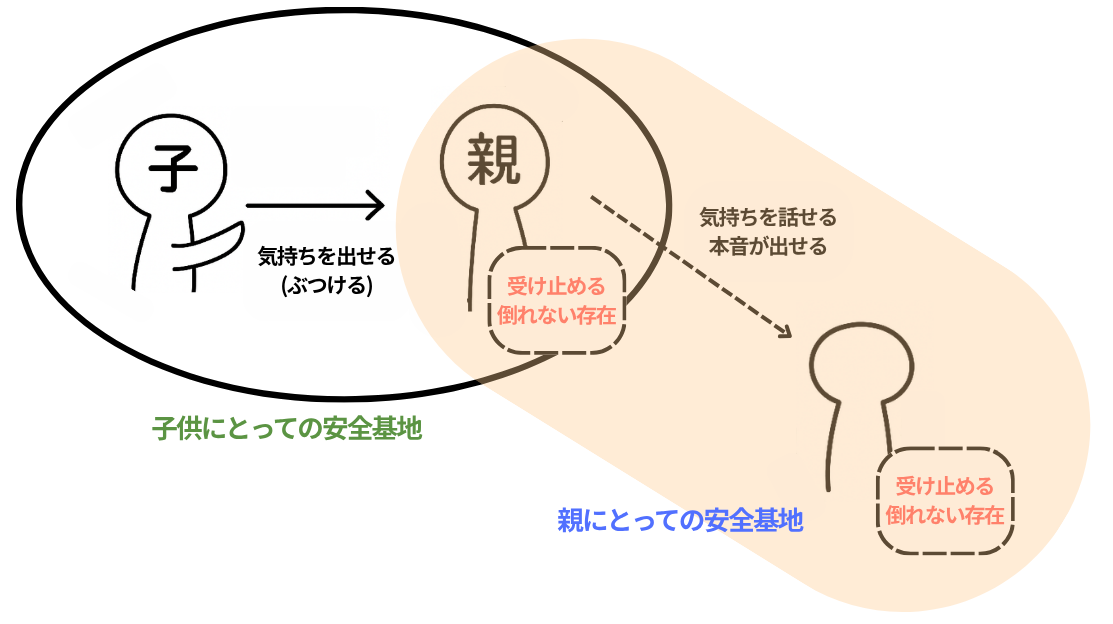

親のその叫びを受け止めてくれる存在が無いと、感情やエネルギーが子供に向かい衝突したり、時には取っ組み合いの大立ち回りになることもあります。

実は、大人にとっても、今起こっていることや気持ちを受け止めてくれる、「ちょっとやそっとでは倒れたり壊れたりしない存在」が必要なのです。

親子が煮詰まらないための安全基地の複数構造

親の気持ちなどを受け止める第三者も含めた複数の人間関係が、親と子の間で煮詰まってしまうことを防げる可能性があります。

親子関係が難しくなる思春期とはどのような時期なのかについては、以下の記事で解説しています。

「やめたい!」の裏側にはイメージと現実のズレがある

ある日、子育て中の友人に「毎日大変だね」と言うと、「まあね〜。でもさ、子供は親の言うことなんて聞くもんじゃないと思っておいたほうが良いよ」と、友人は言いました。

筆者は、友人のその考え方に、なるほどと思いました。

親のイメージの中の子供が言うことを聞くものだと思っていればいるほど、実際の子供が言うことを聞かなかったときにイメージと実際のズレが大きくなり、不安や焦りが、怒りの形で表出されると想像したら腑に落ちる感じがしたのです。

市役所で仕事をしていた頃に伺った親御さんたちの話には、以下のような構図があったように思います。

| 親の思い | 子供を導こうとする行動 | 理想と現実のズレ |

|

|

|

| ↘ | ↓ | ↙ |

親の傷つき・苛立ち・無力感

お子さんが将来困らないように、導いてあげなければいけないという気持ちが強いと感じることが多かったです。

導いてあげるということは、親御さんの思うゴールの姿があって、それに向かって行けるように、手出し・口出しをしているということだと考えると、そうならない我が子に対して激しい感情をぶつけていたのは、イメージとのズレに親御さんの心が耐えられなかったからなのだろうと、今振り返るとそう感じます。

そして、どれだけ(親の思う)良い方向へ導こうとしても、そうしない子供に、様々な形で傷つけれてきた心が、「やめたい!」の裏側にはあったのだろうと想像します。

筆者はここで、親御さんがやってきたことを批判したいわけではありません。

どうして激しく怒ったり暴力に頼ったりしなければならなかったのか。「もう知らない!」と置いていってしまったのか。

やってはいけないことと分かっていながら、そうせざるを得なくなった背景には、親子関係の中で傷ついてきた親御さんの心もあったであろうということに、無関心になってしまっていないかと思うのです。

そして、頑張って頑張ってどうにか日々をすごしている親御さんに、「もっとがんばれ」とメッセージを送っていないか、今一度、考え直す事が必要ではないかと考えています。

「やめたい!」と言いたい親御さんへ 心が楽になれるヒント

子育てはどの時期も、本当に大変だと思います。

本当にもうやめてしまいたいと思うこともあると思います。

時には本気で子供が憎いと感じることもあると思います。

そうした心の反応は、そのまま外に出してしまったら良くないことも、よくご存知だと思います。

「ハイハイ、お年頃ね〜」と受け流せる時はそれで良いのですが、もしもあなたの心が深く傷つき、悲しかったり、辛かったりする時は、自分の心の声を無視しないようにしてほしいです。

ママ・パパ繋がりの仲間と「思春期・子育てあるある」を話し合ってみたり、日記やブログで気持ちを吐露してみたり、安心してあなたの気持ちを表現できるところで言葉にしてみてください。

色々話したり書いたりしているうちに感情を言葉にできたときには、その感情から少し距離を取れるようになっています。

感情から距離を取れると、冷静に現状を見つめ直すことができるようになります。

そうすることで、子供のことだけにとらわれずに、自分の好きなことに時間を使ったり、楽しめる部分にも目を向けられる余裕が生まれます。

自分が好きなことをして、楽しんでいると、子供も煮詰まった状態から離れられるかもしれません。

そうして、行きつ戻りつしながらですが、徐々に緊張状態がほぐれて、親も子も肩の力を抜けるようになっていくのだと思います。

大変な子育て、「やめたい!」が顔をのぞかせたら、無視せず無理せず、自分の心の声を聞いてあげてください。

一人では抱えきれない、身近に話せる人がいないという時には、心理士(カウンセラー)をご活用ください。

| 心が楽になれるヒント セルフケアと関わり方 |

|

|

今後の投稿でも、知ってもらえると良いなと思う心理学の知識をお届けします。

コメント