こんにちは、もっちです。

今回の記事では、ストレスが自律神経に与える影響とそれへの対処、ストレスコーピングの一つである「アンガーマネジメント」のやり方をご紹介します。

ストレスによる自律神経への影響と対処について

ここではまず、自律神経とストレスの関係と、対処の考え方について解説しようと思います。

「自律神経が乱れる」とは?

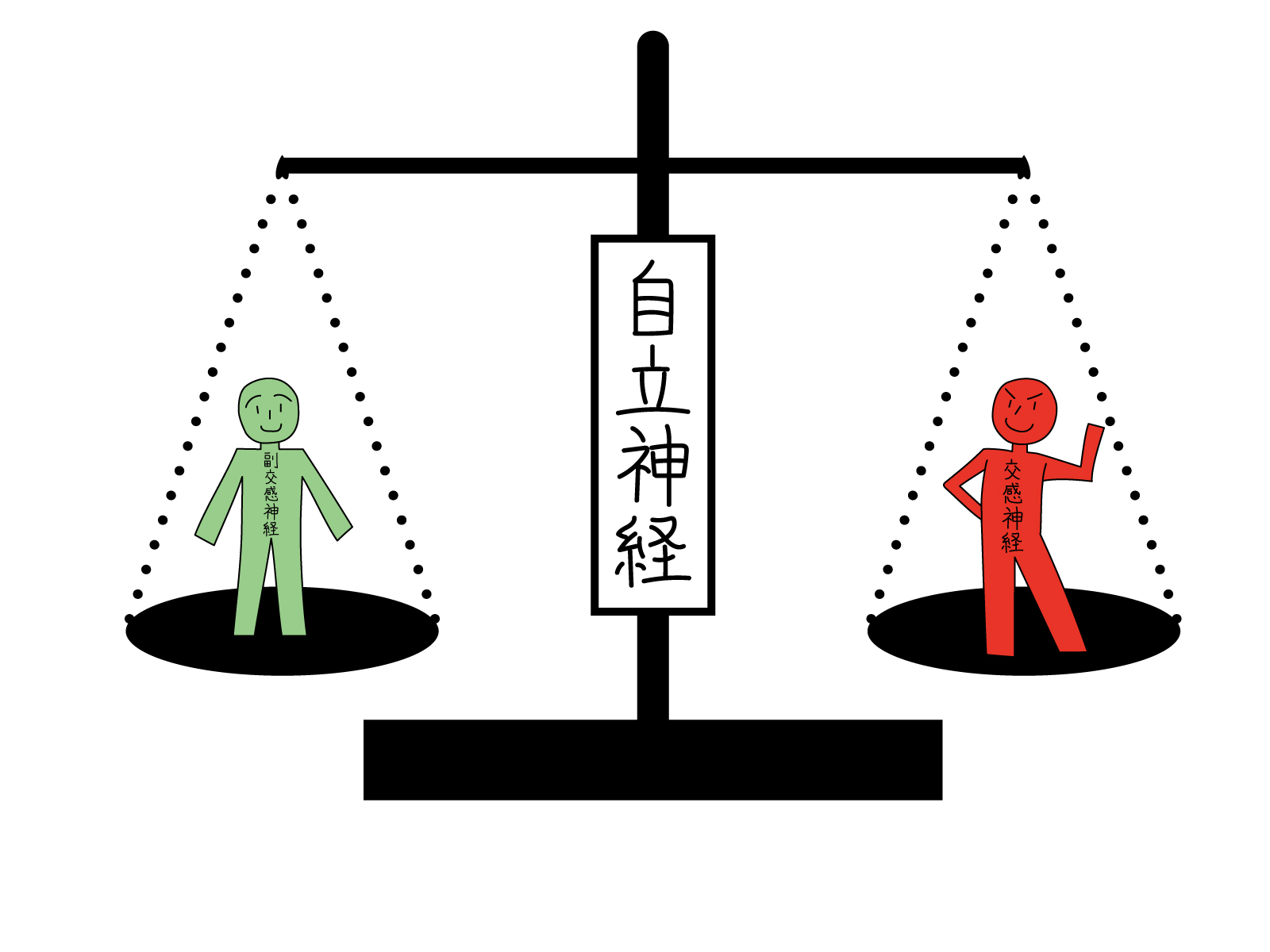

自律神経とは、生命維持活動を調整する神経系のことで、「交換神経」と「副交感神経」のバランスによって保たれています。

- 交感神経:心拍や血圧などの身体の生命活動を司り、身体を活動的な状態にする

- 副交感神経:心拍数や血圧を下げ、消化を促進するなど、身体をリラックスさせて回復させる

この2つは、私達の活動と休息のバランスをうまく取れるように、交代しながら働いています。

交感神経と副交感神経のバランスが大事

交感神経・副交感神経がバランスよく交代しながら働いている時、私達は仕事を頑張ったり、趣味を楽しんだりと様々な活動ができ、また心身をリラックスさせ休息モードになって回復させることができます。

自立神経が乱れた状態とは、この2つの神経のバランスが崩れて、どちらか一方が優位になりすぎている状態のことを指します。

ストレスと自律神経の関係

私達が日中、活動的になるのは、交換神経が優位に働いているからです。

逆に、睡眠時やリラックスしているときには、副交感神経が優位に働いています。

では、どんな時に交感神経・副交感神経が優位になるのでしょうか?

例を挙げてみます。

| 交感神経 |

|

| 副交感神経 |

|

上記の例から、強いストレスやプレッシャーを感じた時に交感神経が優位になりやすいことがわかります。

そして、ストレスが強すぎたり長期間続くようなことがあると、交感神経が優位になりすぎたり、その反動で副交感神経が優位になりすぎたりして、心身の様々な症状が現れてきます。

このように、ストレスによって自律神経が乱れる、つまり、交感神経と副交感神経のバランスを崩してしまうことがあるのです。

自律神経が乱れた時に現れる症状と対処について

| 交感神経が優位になると起こる変化は… |

|

| 副交感神経が優位になると起こる変化は… |

|

これらの変化は、適度な範囲であれば心身の健康を損ねることはなく、様々な危険から身を守るものになります。

ところが、ストレスが大きかったり、長期間続く場合には、どちらか一方の神経が優位になりすぎて、身体面、精神面の様々な症状が現れます。

| 交感神経優位 |

|

| 副交感神経優位 |

|

こうした症状が現れたときには、自律神経のバランスが崩れていると考えられます。

対処としては、まずはしっかりとした休息や睡眠を確保し、自律神経のバランスをもとに戻してあげることが大事です。

身体症状が重い場合は病院を受診し、医師と相談のうえで薬を処方してもらうのも良いでしょう。普段からあなたの身体をよく見てくれるかかりつけの医師がいる場合、まずはその医師に相談できると良いと思います。

精神的には、ストレス要因となるできごとから離れて他のことをしたり、リラクゼーションなどで緊張状態をほぐすことも有効です。

ストレスと能の反応、自律神経への影響(「闘争か逃走」モード)

自律神経とストレスの関係について、もう少し詳しく見てみましょう。

私達は、強いストレスに晒されると、その状況に対して闘う(闘争)か、逃げる(逃走)モードになると言われています。これは脳の働きを調べた研究などから明らかにされています。

or

or

闘争も逃走も、自律神経が交感神経優位になり、エネルギーを使います。そして危機回避ができないと、更に闘争か逃走を試み続け、やがてエネルギーが尽き、強すぎた交換神経の働きの反動で、副交感神経が優位になりすぎる可能性があります。

そうすると、 今度は身体活動の低下、消化機能の不具合を引き起こしたり、無力感、無気力、過眠などの状態に突入し、動けなくなってしまいます。

このような状態に陥らないために、できることはないのでしょうか?

それには前回の記事でお伝えした「ストレスコーピング」の考え方が役に立ちます。

ストレスコーピングの一つ、「アンガーマネジメント」とそのやり方

ここでは、ストレスコーピングの一つである、アンガーマネジメントを用いた対処法をご紹介します。

ストレス反応としてのイライラ

ストレスにより自律神経の乱れが引き起こされることを解説してきましたが、その中で、交感神経が優位になりすぎると、精神的にイライラすることにも触れていたのを覚えていますか?

この「イライラ」は、身体の反応と同じように、私達がストレス状態であることを教えてくれるサインの一つです。

また、「イライラ」自身がストレス要因となり、さらなる「イライラ」、「怒り」を呼び起こすこともあります。

この「イライラ」や「怒り」への対処法の一つが、「アンガーマネジメント」です。

アンガーマネジメントの種類とやり方について

「アンガーマネジメント」は、「イライラ」や「怒り」に焦点を当てた、「情動焦点型コーピング」の一つです。

「イライラ」や「怒り」を鎮める行動や考え方を取り入れることで、昂る交感神経を落ち着かせ、副交感神経を優位にしてストレスを軽減する、気持ちを落ち着かせるとイメージしてください。

実践方法は主に、以下の3つが提唱されています。

- 衝動のコントロール

- 思考のコントロール

- 行動のコントロール

では、それらは一体どういうものなのでしょうか。

衝動のコントロール

人間が怒りを表出する時、爆発的なエネルギーを必要とします。そしてその怒りのエネルギーは、それほど長くは持続しないと言われています。

多くの場合、ピークは6秒間で、それを過ぎると怒りを持続することは難しいそうです。

そのため、怒りを感じたらまず6秒間待つ、「6秒ルール」と言われる方法があります。

心のなかで6秒数えたり、気持ちを落ち着かせる言葉を唱えてやり過ごしたり、深呼吸でリラックスしたりすることが有効と言われています。

筆者が市役所での仕事をし始めた頃、どうしてもお子さんに対しての怒りが抑えられず、怒鳴ってしまうという親御さんがいらっしゃいました。

その親御さんと話し合い、怒りが湧いてきたら深呼吸をすること、それでも落ち着かなければ筆者に電話をしてくることを約束し、試してもらいました。

初めはなかなかうまくいかなかったようですが、徐々に、深呼吸してダメなら電話、というルーティーンができ、何があったのかを話して気持ちが落ち着いてから、お子さんと話をするということができるようになり、最終的には、ご自身で怒りを落ち着かせて状況を整理し、無理にお子さんと話すのではなくしばらく離れてクールダウンするというふうに、自分なりの方法を見つけて実践されるようになったことがあります。

このように、誰かと一緒に取り組むことで身につく、自分にあった方法が見つかるということもあります。

思考のコントロール

私達は、「〜するべきだ」と自分が思っていることからズレを感じた時に、イライラしたり、怒りを感じたりします。

そのズレを認められず、自分の「〜するべき」という枠組みに当てはめようとしても、思うようにいかないと余計に腹が立ったりします。

そういう時は、まず自分の「〜すべき」という固定概念を見直し、それにとらわれずに許容範囲を広げたり、他人は他人(その人なりの考えがある)と捉えて怒りの感情から距離を取ります。

この、「〜べき」という思考は社会の規範やマナーなど、一般的に望ましいとされる言動とも関連しています。

そのため、なかなか簡単には変えられない部分もあります。

しかし、筆者が同僚と一緒にお話を伺った方は、本当にそれだけが正しい考え方なのか、他の考え方はできないか、ということを話し合ってみて、「視野が狭かったかもしれない」と気づかれたことがあります。

このように、自分がもっている「〜べき」を否定するのではなく、それだけではない他の視点を取り入れるということは、実際にできるものだのだと、筆者も勉強になりました。

行動のコントロール

怒りの感情にかられて衝動的に行動を起こすと、多くの場合は不適切な行動(他者への攻撃、物に当たって壊すなど)につながります。

そうならないために、一旦その場を離れてクールダウンしたり、自分の力で変えられる部分に目を向けて具体的な行動を取るようにします。

例えば、スマホが思うように作動しない時を思い浮かべてください。

| スマホが思うように動作しない(自分ではどうしようもない状況) ⇓ イライラ・腹が立ってくる ↙ ↘ スマホを手放す(離れる) ショップへ行き相談する(行動を変える) |

このように、自分ではどうしようもない部分をなんとかしようとするのではなく、自分で変えられる部分を行動に移すことで、イライラや怒りから離れることができます。

行動を変えることも、最初から上手くいくとは限りません。筆者もこれまで相談に来られた方と、行動に焦点を当てて話し合い、変えられそうなところを探して取り組んでもらうことをしてみたことがあります。

定期的に話し合いながら、初めは「頭では分かっているけど、どうしてもできない」と仰っていました。

ところが、ご自身の行動を少し変えてみることができて、お子さんや配偶者の方の反応が普段と違うことがわかると、「もう少し変えてみても良いかも」と感じ、徐々に行動変化された方もいらっしゃいます。

行きつ戻りつしながら、自分でできそうなことを試してみられるようになり、「どうしたら良いですか?」と聞きに来られることが減っていった経験があります。

自分に合うアンガーマネジメントのやり方を見つけるには

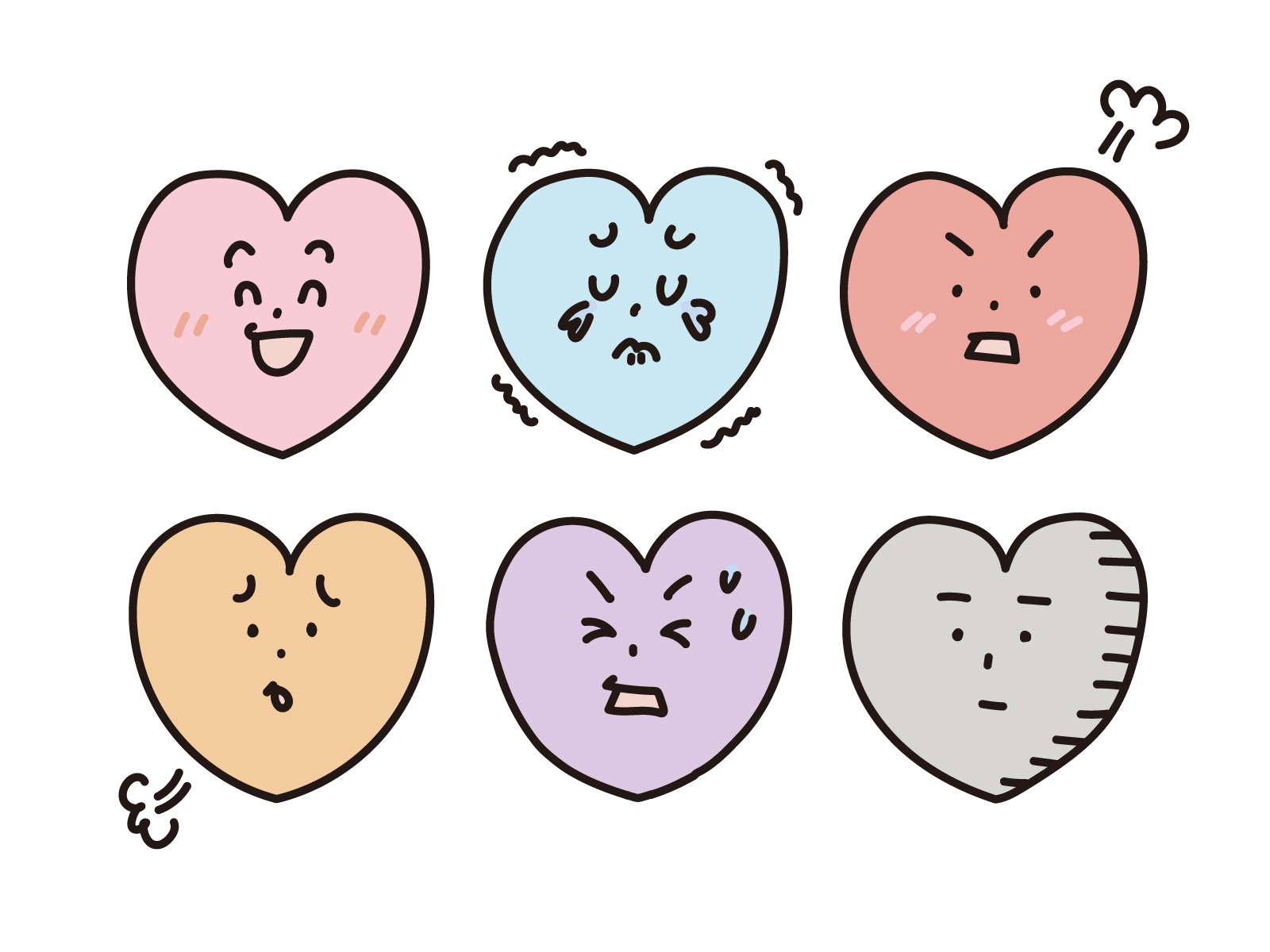

どんなことに「イライラ」や「怒り」を感じやすいのか、それは人により異なります。

そのため、アンガーマネジメントを用いたストレスへの対処の仕方も、その人に合ったやり方、合わないやり方があります。

それでは、どうすれば自分に合うアンガーマネジメントの方法が見つかるのでしょうか。

これには、日本アンガーマネジメント協会が監修されている「アンガーマネジメント診断」が参考になりそうです。

この診断では、どのようなときに、どのようなことに怒りを感じやすいのかを6つのタイプに分類し、その特徴を紹介されています。

それぞれのタイプ別に、ストレス軽減に役立つ考え方も書かれています。協会のホームページからは、LINE登録をすると診断を受けられるようになっています。

また、日本アンガーマネジメント協会の監修で診断を紹介されているサイトもたくさんあります。

どのような内容か気になる方はぜひ調べてみて、ご自身に合った方法を見つけてくださいね。

感情自体をなくすことはできない

怒りに限らず、人の感情は完全になくすことはできません。

アンガーマネジメントについての誤解として、「怒りをなくす方法」と捉えられることがあります。

しかし、アンガーマネジメントは怒りの感情を取り除く方法ではなく、怒りという感情に振り回されずに、上手に付き合っていくための方法のひとつであることを覚えておいてください。

強いストレスにさらされると交感神経が優位になり、「闘争か逃走モード」になり、イライラしたり怒りを感じたりするとお伝えしましたが、このような反応は、危機回避のために重要な役割を担っている一面もあります。

それがうまくいかないと心身の不調につながったり、人間関係に良くない影響を及ぼしたりすることがあるのです。

怒らずに済むならそれに越したことはありませんが、怒りの感情を抱いてはいけないということではありません。その感情は無視して、無かったことにして良いものではないのです。

感情は大切なあなたの一部でもあり、ストレスを知らせるサインでもあります。

激しい感情が生じた時、適度な距離を保つことで、感情に振り回されることが減り、あなたのしんどさが軽減できますように。

今後の投稿でも、知ってもらえると良いと思う心理学の知識をお届けします。

コメント